「自分が嫌い」という気持ちで心がいっぱいになって、もがき苦しんでいませんか。

自分の悪いところ、できないこと、嫌な部分を言い出すと止まらない……そんなふうに、自分を憎み嫌っているかもしれません。

もし、自分を嫌いな気持ちが異常に強いなら、注意が必要です。

自分でも気づいていない「原因」が隠れていることがあるからです。原因に気づくだけで、スーッと心が楽になるケースも、珍しくありません。

この記事では、自分を嫌いになる原因や背景を解説したうえで、苦しみを和らげる対処法をお伝えします。

「自分が嫌いすぎて、どうしようもない」

という方は、冷静な気持ちで自分を見つめ直せるはずです。読むだけで気分が落ち着く方もいるでしょう。

現在の苦しい気持ちを少しずつ手放す一歩を、踏み出してみませんか。さっそく、解説を始めましょう。

なんだか満たされないなと感じている人には以下の記事もよく見られています。

目次

1. 自分が嫌いで苦しい人へ最初に伝えたいこと

「自分が嫌いです」という方に、最初にお伝えしたいことがあります。

1-1. 同じように苦しんでいるのはあなただけでない

“自分が嫌い”という感情は、経験した人にしかわからない苦しみがあります。

勇気を出して他人に相談しても、

「は?(そんなに自分のことが嫌いなんて、あり得ないでしょう)」

という目で見られ、

「こんな気持ちになるのは自分だけなのか……」

とショックを受けた経験があるかもしれません。

しかし、同じように苦しんでいる人たちはいます。

周囲に理解者がいなくて今は孤独かもしれませんが、この記事ではもう孤独を感じないで済むように、一緒に解決策を考えていきます。

1-2. 自分を嫌うほどの欠点や短所は最初から存在しない

勘違いしないでほしいのは、欠点や短所があるから自分を嫌いになるのではありません。

自分の欠点や短所を、大きく捉える繊細さや心の傷があって、自分を嫌いと錯覚してしまっているのです。

……といわれても、今は「自分には、本当に欠点や短所がある」と思えて仕方ないかもしれませんが、心のどこかに留めておいてください。

「自分が嫌い」は、一種の誤作動で起きている感情であり、本当は、あなたは自分に嫌われる人間ではありません。

1-3. 自分をこれ以上傷つける必要はない

「自分が嫌い」という気持ちがどうしようもなくなって、自分で自分を傷つけてしまう人がいます。

それは意識的なこともあれば、無意識なこともあります。体の傷の場合もあれば、心の傷の場合もあります。

「自分が嫌い」と苦しんでいるだけで、もうすでに傷ついています。これ以上、傷つける必要はありません。

衝動的に自分を傷つけたくなることがあっても、そこはぐっとこらえて、

「もう十分に苦しんでいる」

と、自分を労ってあげてください。

2. 自分が嫌いになる4つの原因

さきほど、「自分が嫌いは、一種の誤作動で起きている感情」「自分を嫌いと錯覚してしまっている」と述べました。

なぜそんな誤作動が起きているのか、その原因から見ていきましょう。

- 自動思考の偏り(考え方の癖)

- 自己肯定感の低さ

- 劣等感

- 病気(思春期妄想症)

それぞれ解説します。

2-1. 自動思考の偏り(考え方の癖)

1つめの原因は「自動思考の偏り(考え方の癖)」です。

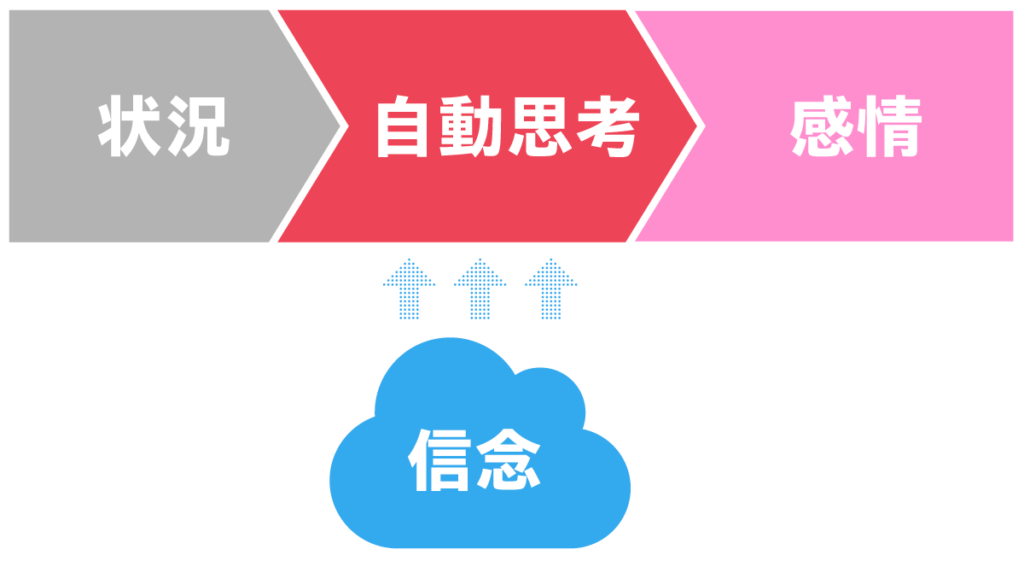

自動思考とは、自分で意識できている思考とは別に、自分では気づかないうちに自動的に行われる思考のことです。

私たちは何らかの「状況」に応じて、感情などの反応を示すように見えますが、じつはその間に「自動思考」があります。

状況は同じでも、自動思考による解釈次第では、まったく異なる感情が生まれるというわけです。

たとえば「仕事でミスをした」という状況があったとします。

- Aさんの自動思考「ミスをする私はダメ人間で価値がない」

- Bさんの自動思考「ミスをしても私の価値には関係がない」

まったく同じ状況だとしても、Aさんは「自分が嫌い」と苦しみますが、Bさんは自分を嫌いにはなりません。

Bさんは、自分のことを好きな気持ちは維持したまま、必要な反省をしたうえで「次はミスしないようにがんばろう」と前向きに切り替えます。

客観的に見ると、Bさんの自動思考はフラット(妥当性がある)ですが、Aさんの自動思考は極端で、偏りがあります(これを「考え方の癖」と呼ぶこともあります)。

自動思考に偏りがでる理由

自動思考に影響を与えているのは、その人が持っている「信念」です。信念には、自己や他者・世界に対する考えや、ルール(〜すべきだ)、思い込みがあります。

やっかいなのは、信念は子ども時代のうちに形成されることです。

私たちが育った家庭環境や幼少期の他者との交流を通じて形成された信念が、大人になってからも私たちの「状況→自動思考→感情」の反応に影響を与えています。

とくに、以下の信念を抱いていると、「自分が嫌い」につながる自動思考をしやすくなります。

▼ 信念の例

| 私は愛されない |

|

| 私には価値がない |

|

| 私は無力だ |

|

参考:ジュディス・S・ベック『認知行動療法実践ガイド:基礎から応用まで 第2版』

2-2. 自己肯定感の低さ

2つめの原因は「自己肯定感の低さ」です。

前述の自動思考や信念とも関連性の高い要素ですが、自己肯定感とは、自分の価値や存在意義を肯定的に捉えられるかどうか?を示した概念です。

自己肯定感は、3歳頃から芽生えると考えられ、その形成の過程には、親子関係はじめ大人との関係性が大きく影響します(参考: 東洋経済オンライン)。

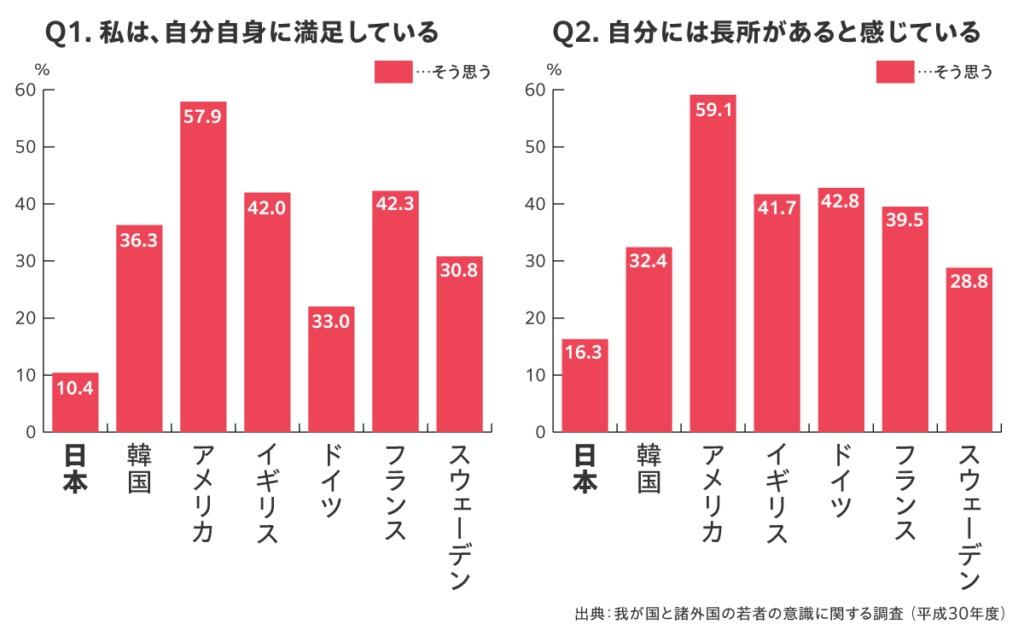

世界的にみると、日本人は自己肯定感が低いことが知られています。

若者の意識調査では、「自分自身に満足している」「自分には長所があると感じている」といった項目が、諸外国に比較して低い結果となっています。

出典:我が国と諸外国の若者の意識に関する調査 (平成30年度)

※自己肯定感については「【セルフチェック付き】自己肯定感とは?高め方から注意点まで解説」にて詳しく解説しています。

2-3. 劣等感

3つめの原因は「劣等感」です。

劣等感は、自己肯定感の逆の概念ともいえます。能力や容姿、性格などの側面において、自分が他者よりも劣っているという感覚のことです。

劣等感が強くなる要因として、以下が挙げられます。

- 養育者(親など)からの高すぎる期待や要求

- 自分の属性や所有物の状態

- 劣等感の克服の失敗

- 他者の関心を集めたいという願望

たとえば、

「親からの期待が高すぎて苦しかった」

という経験がある人や、

「劣等感を克服しようとがんばったが、失敗したことがある」

という人は、それが原因で自分が嫌いな気持ちが強くなっている可能性があります。

参考:『現代心理学辞典』

2-4. 病気(思春期妄想症)

4つめの原因は「病気」です。

「自分の容貌、視線、においなどが他人に不快感を与えている。

そのせいで自分は嫌われている、避けられている」

……と思い込んでしまう病気があります。

10代半ば〜後半にかけて多く発症するため「思春期妄想症」と呼ばれています。

思春期妄想症のおもな症状として「醜形恐怖症」「自己視線恐怖」「自己臭症」があります。

1:醜形恐怖症

- 自分の容姿の一部分または全体が醜い、または汚いと感じてしまう。

- 身体に小さな欠陥がある場合(例えば目がわるい、鼻がわるい、歯並びがわるいなど)、過剰に不安に思って一日に何度も気にしてしまう。

- 周囲の人から「あなたは醜くない、汚くない、気にしすぎ」と言われても、信じることができない。

- 頻繁に鏡で自分の容姿を確認してしまう。逆にまったく鏡で自分を見ようとしない。

- 自分の容姿が醜いせいで、人間関係がうまくいかないと思い込んでしまう。

2:自己視線恐怖

- 自分の目線のせいで相手が不快に感じているように思えてならない。

- 相手の顔を見て話ができない。

- 視線の置き場に困るときがある。

- 人と話しているときに、反射的に目を閉じてしまう。

3:自己臭症

- 「おなら、便のにおい」「精液、尿、おりもののにおい」「口臭」「腋臭」など、自分から発せられるにおいを過剰に気にしてしまう、または自分が発しているのだと確信してしまう。

- 自分のにおいのせいで相手を不快にさせている、自分を避けていると思い込んでしまう。

- 自分のにおいを抑えようと、気になる箇所を一日に何度も洗い続けたり、消臭剤を過剰使用したり、下着を変えたりする。

思い当たる場合は、自己判断はせずに医療機関を受診して、専門家による診断を受けましょう。

病院の選び方は、厚生労働省の「こころを専門に診る病院について」を参考にしてみてください。

3. なぜ自分が嫌いなのか?偏りに気づく5つの質問

前章では「自分を嫌いな原因」をお伝えしました。

解決の糸口が見えてきた方もいれば、正直なところ、

「理論はわかったけれど、いまひとつ腑に落ちない」

……という方もいるでしょう。

自動思考も自己肯定感も劣等感も、無意識で起きていることだからこそ、自分では気づきにくい側面があります。

そこで、もう少し深く掘り下げて、自分の考え方の偏りに向き合ってみましょう。5つの質問をしたいと思います。

- 極端な自己批判をしていませんか?

- 非現実的な期待をしていませんか?

- 他人と比較していませんか?

- 過去を後悔していませんか?

- 自分を嫌う思考が習慣化していませんか?

ひとつずつ見ていきましょう。

3-1. 極端な自己批判をしていませんか?

1つめの質問は、

「極端な自己批判をしていませんか?」

です。

建設的に自己を省みて反省することは、あなたの成長に役立ちます。しかし、その範疇を超えて、厳しく自己批判していては、成長に効果がないばかりか、あなたの心を壊すリスクがあります。

相手が親友だったら?

極端な自己批判になっていないか、客観的にチェックできる方法として、

「相手が自分ではなく親友だったとしても、同じ言葉をかけるだろうか?」

…と置き換えて想像するやり方があります。

たとえば、仕事でミスをしたとして、

「ミスするなんて、私は最低な人間だ。こんな自分が大嫌い」

と思ったとします。

相手を親友に置き換えてみましょう。

「ミスするなんて、あなたは最低な人間だ。そんなあなたが大嫌い」

と親友に言うだろうか?と想像してみるのです。

「いやいや、そんな厳しく批判するほどのことではない」

と気づくのではないでしょうか。

自分以外の相手に置き換えてみると、自分に対する批判がいかに偏ったものか、明確になります。

3-2. 非現実的な期待をしていませんか?

2つめの質問は、

「(自分に対して)非現実的な期待をしていませんか?」

です。

これは言い換えると、

「自分の基準が高すぎませんか?」

ということです。

超人でも難しい理想を自分に期待していると、どんどん自分を嫌いになってしまいます。その理想を達成することは、できないからです。

非現実な基準の例

- 仕事のすべてにおいて、ミスをするべきではない。

- 才能豊かで、完璧でなければ、人から受け入れてもらえない。

- 非常に魅力的で、裕福でなければ、幸せになれない。

「期待を下げる」と聞くと、なんとなく悪いことのように感じるかもしれません。ですが、自分に過剰に期待しすぎると、その分、自分に満足できません

足るを知る者は富む

老子の言葉に「足るを知る者は富む」という言葉があります。

欲深く期待して、「足りない、まだ足りない、もっともっと……」と求めるのではなく、現状で満ち足りている部分を実感して感謝することが、豊かさにつながる、という考え方です。

意外かもしれませんが、自分の「足る」に目を向ける“謙虚さ”が、自分を好きになり成長するヒントでもあるのです。

「足りている部分に感謝したうえで、さらなる高みを目指す」から成長できるのであって、不足マインドで努力しても、それは成長につながりません。ただ苦しいだけです。

3-3. 他人と比較していませんか?

3つめの質問は、

「他人と比較していませんか?」

他人と比較すると、多くの場合、自分のほうが劣っているように感じます。

なぜなら、他人の強み”と“自分の弱み”を比較することは(その逆よりも)はるかに簡単だからです。

他人との比較の例

- Aさんは能力が高いのに、私の能力は低い。

- Bさんの細い脚に比べて、私の脚は太い。

- Cさんはお金持ちなのに、私は貧乏。

強み VS 弱み の戦いなら弱みが勝てないのは当たり前

「強み VS 弱みの戦い」なら、弱みが勝てないのは当たり前です。

真実は「他人よりも劣っている」のではなく、「他人と比較すると(ほぼ確実に)自分が劣っているように感じる」ところにあります。

この真実に気づきましょう。

3-4. 過去を後悔していませんか?

4つめの質問は、

「過去を後悔していませんか?」

です。

自分を嫌いなのは、それだけ罪深いことをしてきたからだ、という考えが頭から離れないかもしれません。過去に犯した過ちを、ずっと責め続けてしまうことがあります。

自己肯定感の低さがベースにある人は、悪いことなどしていないのに、極端な自己批判で悪いと思い込んでいるケースがほとんどです。

ですが、ここでは何か“本当に悪いこと”をした過去を持つと仮定しましょう。

過去を背負って今を生きる覚悟を持つ

本当に悪いことをした過去を持っているとして、必要なことは、引きずり続けて「現在の自分や周囲の人たち」に、悪影響を及ぼすことではありません。

必要なことは、過去から学び、前に進むことです。

「過去を変えることはできないが、未来を変えることはできる」

という言葉を、今こそ思い出してください。

もう二度と後悔しないで済むように、新しい生き方をすることが、罪を償うことでもあるのです。

3-5. 自分を嫌う思考が習慣化していませんか?

5つめの質問は、

「自分を嫌う思考が習慣化していませんか?」

です。

習慣化の力は、良くも悪くも非常に絶大です。自分を嫌う思考も、習慣化します。

最初は、軽いきっかけから「自分が嫌い」と浮かんだだけかもしれません。

しかし、何度も繰り返し同じことを考え続けて習慣化すると、「自分が嫌い」が自分の意志とは関係なく、勝手に出てくるようになるのです。

習慣化までにかかる日数は【18日以上】です(参考:How are habits formed)。

もしあなたが18日以上、自分を嫌いと感じ続けた経験があったら、習慣化している可能性があります。

「自分を嫌い」はただの習慣かもしれない

自分自身のことなので、客観的に眺めるのは難しいかもしれません。そこを何とか、こんなふうに考えてみてください。

「自分を嫌いと感じるのは、ただの習慣かもしれない。

癖になっているだけで、本当の私は、そんなことは思っていないかもしれない」

「自分を嫌い」という気持ちを「本当に?」と疑えるようになったら、少しずつ抜け出す準備ができています。

次の章では具体的な対処法をご紹介します。「新しい習慣」を作ることで、自分を嫌う習慣を上書きしていきましょう。

4. 自分が嫌いな感情を和らげる6つの対処法

ここまでに見てきた原因や思考の偏りを踏まえつつ、自分が嫌いな感情を和らげる対処法をご紹介します。

- 自分を嫌いなままでもいいとOKを出す

- 他人の褒め言葉を素直に受け入れる練習をする

- 自分に優しくする練習をする

- 他人と比較しやすい場から退出する

- 見た目を変える

- 性格を変える

ひとつずつ見ていきましょう。

4-1. 自分を嫌いなままでもいいとOKを出す

1つめの対処法は「自分を嫌いなままでもいいとOKを出す」です。

逆説的ですが、まずは「自分を嫌ってもいい」と気づきましょう。

この記事の最初でも触れたとおり、じつは「自分が嫌い、好きになれない」という気持ちで苦しんでいる人は多くいます。

あなたの身近な人(たとえば親、上司、友人)も、外からはわかりませんが、内心では自分を嫌っているかもしれません。

「自分を嫌いな自分は本当にダメだ」と考えるのではなく、たとえ自分を嫌いな状態でも、あなたには価値があるし、周囲の評価が下がることはないと理解しましょう。

4-2. 他人の褒め言葉を素直に受け入れる練習をする

2つめの対処法は「他人の褒め言葉を素直に受け入れる練習をする」です。

誰か自分を褒めてくれたとき、反射的に反論していませんか。こんな具合です。

「いつもがんばっていて、すごいよね」

「いや、全然できていないよ」

「今日の服、すてきだね」

「いや、適当だよ」

「肌がきれいだね」

「いや、シミとかシワとか汚いよ」

この反射的な反論も、先に紹介した“よくない習慣化”の一種です。

反論するたびに、「全然できていない」「適当」「汚い」と、自分を否定する思考まで習慣化してしまうので、やめましょう。

では、褒められたらどう返せばいいのかといえば「ありがとう」です。

もし反射的に反論してしまったとしても、そのことに気づき、「でも」と言って「ありがとう」を付け加えてください。

「いつもがんばっていて、すごいよね」

「いや、全然できていないよ。(気づいて)でも、そう言ってくれて、ありがとう」

この練習を繰り返すうちに、だんだんと褒め言葉を素直に受け取れるようになります。

4-3. 自分に優しくする練習をする

3つめの対処法は「自分に優しくする練習をする」です。

具体的には、以下を心掛けます。

- 自分を許すこと。過去の過ちを責める思考に気づきストップすること。

- 自分をケアすること。自分のための休養や心身の栄養を十分にとること。

- 自分に肯定的な言葉をかけること。自分の価値を認めて感謝すること。

これらを実行するのが、とても難しいことだというのは、よくわかります。

いきなり完璧にする必要はありません。小さなことから始めましょう。これは「練習」です。

「自分を許している」と言えなくても、「そうなるように、自分自身の課題に取り組んでいる」と言えればよいのです。

大切なのは、完璧にできているかどうかではなく、「あなた自身が今、どの方向に向かっているか?」です。

ベクトルを「自分に優しく」の方向に向ける時間を少しずつ長くすることから、チャレンジしてみましょう。

4-4. 他人と比較しやすい場から退出する

4つめの対処法は「他人と比較しやすい場から退出する」です。

他人との比較を断ち切るのは、意志力だけでは難しいので、物理的に比較しやすい場に近づかないことが有効です。

たとえば、SNSは他人の様子がよく目に入るので、比較が起こりやすい場です。思い切ってSNSをやめるか、接触する時間を減らしましょう。

ほかにも、あなた自身が他人と比較して苦しくなるタイミングを、振り返って点検してみてください。

「合コンに行くたびに、比較して落ち込む」なら、合コンに行くのをお休みしましょう。

「ジムのスタジオレッスンで、他の参加者と自分の体形を比べてしまう」なら、グループではなくパーソナルのレッスンに変えましょう。

他人との比較は、環境を変えることで大きく軽減できます。ぜひ試してみてください。

4-5. 見た目を変える

5つめの対処法は「見た目を変える」です。

興味深いことに、多くの人は「現在の自分の外見」によって自分に対する気持ちが変動します。外見に自信があるときは、自分に自信が持てるのです。

外見を変える方法は、髪型・メイク・ファッションなどがありますが、おすすめしたいのはダイエットと筋トレです。

ダイエットと筋トレをおすすめする理由は、お金をかけずに誰でもでき、心と体の健康にもよい影響があるからです。

しかし、知識なしに取り組んで挫折するのは避けてほしいので、効果的に実践するための情報を以下にご紹介します。

まずは知識を身につけてから、無理のない範囲で少しずつ実践してみてください。

ダイエット

本当に効果のあるダイエットとは?5つの目的別に厳選テクニックを紹介

「痩せたい!」でも痩せられないあなたに試してほしい14のこと

【絶対に痩せたい人へ】ダイエットのモチベを確実に上げる20の方法

4-6. 性格を変える

6つめの対処法は「性格を変える」です。

誤解のないようにお伝えしたいのは、これは悪い性格を改善するという意味ではありません。今のあなたのままで、十分に価値があるからです。

ですが、「何らかの変化」を自分に起こすと、それがきっかけとなって、自分を好きになることがあるのは、多くの人が経験している事実です。

自分を改善するという意味ではなく、「変化という新しい風を自分に送って起爆剤にする」という意味で、自分と向き合ってみましょう。

以下に参考となる記事をご紹介します。変わりたい自分に合わせて、選んでみてください。

▼ 「人格」を変える

【要点まとめ】7つの習慣とは?基本の原則をわかりやすく解説

▼ 「ネガティブ思考」を変える

ネガティブ思考を治すには?誰でもできる簡単で効果ありの改善方法

▼ 「意志が弱い」を変える

意志が弱い人が人生を思い通りにコントロールするたった1つの方法

▼ 「飽き性」を変える

飽き性な自分を嫌いにならないで!続かない対策と長所に変えるワザ

▼ 「自己嫌悪」を変える

自己嫌悪とは?その正体とチェック診断・苦しい現状から抜け出す方法

▼ 「努力できない」を変える

努力できないのはなぜ?理由と必ず努力できるようになる8つの方法

▼ 「自信がない」を変える

自分に自信を持てないときはどうすればいい?自分に自信を持つ方法

▼ 「勉強したくない」を変える

どうしても勉強したくないときの克服法!誰でもできる驚きの3ステップ

▼ 「仕事ができない」を変える

今から真似できる、仕事ができる人の10の習慣と習慣化のコツ

5. まとめ

本記事では「自分が嫌い」をテーマに解説しました。要点を簡単にまとめます。

自分が嫌いで苦しい人へ、最初に伝えたいことはこちらです。

- 同じように苦しんでいるのはあなただけでない

- 自分を嫌うほどの欠点や短所は最初から存在しない

- 自分をこれ以上傷つける必要はない

自分が嫌いになる4つの原因として以下があります。

- 自動思考の偏り(考え方の癖)

- 自己肯定感の低さ

- 劣等感

- 病気(思春期妄想症)醜形恐怖症

なぜ自分が嫌いなのか、5つの質問で自分と向き合ってみましょう。

- 極端な自己批判をしていませんか?

- 非現実的な期待をしていませんか?

- 他人と比較していませんか?

- 過去を後悔していませんか?

- 自分を嫌う思考が習慣化していませんか?

自分が嫌いな感情を和らげる6つの対処法として以下をご紹介しました。

- 自分を嫌いなままでもいいとOKを出す

- 他人の褒め言葉を素直に受け入れる練習をする

- 自分に優しくする練習をする

- 他人と比較しやすい場から退出する

- 見た目を変える

- 性格を変える

今日から少しずつ、自分のベクトルを“自分を嫌わない方向”に向けてみてください。数ヶ月後、数年後——、一歩を踏み出せたことを誇らしく振り返る日がくるはずです。