前野隆司先生出演動画

【落合陽一】「日本人の謙虚さが幸福度を下げている」「日本ヤバい」って飲み会で言う人は不幸?「幸せ」研究の第一人者・前野隆司が解説「ウェルビーイング資本主義」って何?日本人にある「心配性遺伝子」とは?

前野隆司先生 書籍一覧はこちら

本記事は、ウェルビーイング、幸福学等、幸せのメカニズム研究の第一人者である前野隆司先生(慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科教授)監修のもと、誰でもできる習慣化の方法について詳しく解説します。

習慣化とは、同じ状況のもとで繰り返し行われた行動がやがて定着し、(意志とは関係なく)自動化されて行われることです。

習慣化には、人生そのものを大きく変える力があります。習慣化のコツさえつかめば、自分が思うように生きることが可能になるでしょう。

しかし、実際には習慣化が苦手で、挫折してかえってつらい思いをしている人が後を絶ちません。本当にもったいないことです。

そこで本記事では、思い通りの人生を実現するために欠かせない「習慣化」を、苦手な人も成功のイメージがつかめるような徹底攻略版で解説します。

本記事のポイント

- 失敗しづらい習慣化の基本テクニックが身につく

- 成功率を上げるポイントを徹底解説

- 習慣化のおすすめアプリも紹介

まず習慣化アプリについて知りたいという方は以下からご覧ください。

「習慣化について知りたい」

「習慣化に成功できる自分になりたい」

…という方におすすめの内容となっています。

この解説を最後までお読みいただければ、「習慣化の基本」はもちろん、習慣化を実現するための方法が体系的に理解できるようなります。

一通り目を通してから習慣化に取り組めば、不思議なほどサクサクと習慣化に成功できるはずです。さあ、さっそく解説を始めましょう。

また、同じ目標を持つ仲間と一緒に励まし合いながら続けるアプリ「みんチャレ」を使って習慣化に成功されている方がたくさんいます。

実際にみんチャレを使って生活習慣改善、勉強、読書など様々なことの習慣化に成功された方にインタビューしていますので、以下の記事を参考にしてみてください。

目次

1. 今さら聞けない習慣化とは?

まずは「習慣化」とは何なのか、今さら聞けない基礎知識から見ていきましょう。

1-1. そもそも習慣化とは何か

習慣化とは、同じ状況のもとで繰り返し行われた行動がやがて定着し、(意志とは関係なく)自動化されて行われることです。することが当たり前になっているので、しないと気持ちが悪い、落ち着かないくらい身についている行動です。

例えば、就寝前に「歯を磨く」ことが習慣化されている人は、歯を磨かずに寝るのを不快と感じるでしょう。通勤の電車移動時間に読書をしている人は、読書ができなかった日はなにか落ち着かないような気持ちになるでしょう。これは当たり前の行動として、繰り返し行われた行動が習慣化しているからです。

日々の生活の中で、「やるか、やらないか」を考えることなく、面倒だと感じることもなく、勝手に身体が動いて自動的に行動できる状態になっていることを、習慣化といいます。

同じ状況で、同じ作業を、繰り返し繰り返し行ってきたために、その作業が体に染み付いており、習慣として自動的にやらずにはいられないのが、習慣化された状態です。

1-2. 習慣化の3つの特徴

「習慣化」が持つ特徴をまとめておきましょう。

習慣化の特徴

- その行動をするのが当たり前に感じており、しない方が気持ち悪いと、違和感を覚えることさえもある。

- 意志の力が必要ない。無意識のうちに行っていることもある。

- がんばらずにずっと継続できる。むしろやめようと思っても、やめられない。

これらの習慣化の特徴を活かして、

「やり続けたいこと」

を意図的に習慣化すると、自分の行動をコントロールしやすくなります。

習慣化の具体的なメリットは、次章で紹介しましょう。

2. 人生が変わる!?習慣化のメリット

習慣化には、以下のメリットがあります。

今からそれぞれのメリットを詳しく解説しますが、その前にひとつ、お伝えしたいことがあります。

習慣化を成功させるために、

「習慣化すると、自分にどんなメリット(報酬、利益、お得)があるのか」

を、よく知っていることが有利に働きます。

「自分にとって習慣化はメリットが大きい」と頭での理解だけでなく、腹落ちして実感できている人のほうが、習慣化に成功しやすいのです。

ぜひ軽く読み飛ばさずに、習慣化のメリットを叩き込むつもりで熟読してくださいね。

2-1. 簡単に続けられるようになる

1つめのメリットは「(やりたいこと・やるべきことを)簡単に続けられるようになる」ことです。

仕事、勉強、家事、掃除、ダイエット、夢を叶えるための行動——など、あなたにもやりたいことや、やらなければいけないことが、あるのではないでしょうか。それらを、強い意志の力で“がんばって”実行するのは、つらく苦しいものです。多くの人は、意志の力だけでは行動を継続できずに挫折してしまいます。

やるべきことを継続している他人と比較して、「自分はやるべきことをやれない、意志が弱いダメ人間だ」と劣等感に苦しむ人もいるでしょう。

しかし、やるべきことを継続している人は意志が強いのではなく、習慣化のテクニックでラクしていることが多いのです。

習慣化とは、行動を意志とは関係なく自動化すること。こうすることで、継続することが苦にならずに、簡単に続けられるようになります。やりたいこと・やるべきことを、つらい思いをせずに、ラクに自動化したいなら、習慣化のメリットは絶大です。

2-2. 実現したいことや目標に確実に近づける

2つめのメリットは「実現したいことや目標に、確実に近づける」ことです。

どのような目標であっても、短期間では達成しづらく、多くの場合が長距離走のようなものです。習慣化は、目標達成の過程の積み重ねであり、続けることで確実に目標に近づくことができます。

短期的に成果を追い求めるのではなく、「続ける」ことを意識的に取り組むことで、目標達成が叶うのです。

例えば、「運動する」という行動を習慣化すれば、これからの何十年という人生を、「運動がもたらす健康」とともに生きることができるのです。

良い行動習慣を自動化することは、自ら幸せな人生を作ることにつながります。

2-3. 成功体験により自信がつく

3つめのメリットは「成功体験により自信がつく」ことです。

自分が成し遂げたい行動を習慣化して、長期的に継続していくことは、一種の成功体験です。

成功体験とは、「実際に自分が行ってみて、うまくできたという経験」のことですが、成功体験が多いほど、自己肯定感や自信が高まる効果があります。

習慣化した行動を繰り返すたびに成功体験を積み重ね、ますます自己肯定感が高まり、自信を持って行動できるようになる、という好循環を生み出すのが習慣化なのです。

自己肯定感や自信について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

3. 習慣化に失敗する根本的な原因

あなたは三日坊主になってしまった経験はありますか? 実のところ私は、三日坊主の経験者です。「自分なんて続けられないかもしれない」と思っている人も安心してください。習慣化に失敗してしまう人が陥りやすい根本的な原因を理解しておけば、三日坊主を卒業することができます。

それではさっそく、習慣化に失敗する原因を解説します。

3-1. 即効性を求めてしまう

習慣化に必要なのは「一定期間の繰り返し」です。短期的な成果や即効性を求めてしまうと、習慣化に失敗してしまいます。

例えば、ダイエットや資格取得の学習なども、数日で目に見える結果は現れにくいものです。すぐに結果を感じられることを気にしてしまうと、モチベーションが下がって、挫折してしまいます。

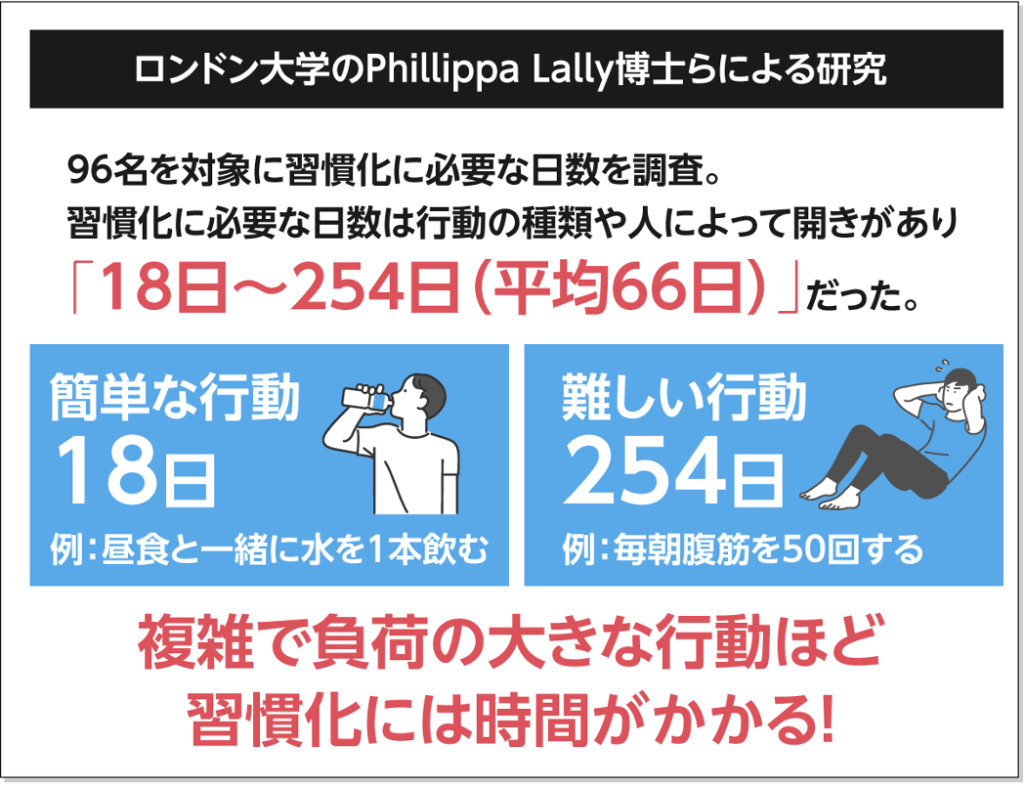

参考までに、ロンドン大学のLally博士らによる「習慣化に必要な日数」の研究結果をご紹介しましょう。

習慣化に必要な日数は平均66日(約2カ月)ですが、内訳を見ると、18日〜254日と大きな開きがあります。

参考:How are habits formed: Modelling habit formation in the real world

例えば「毎朝1杯の水を飲む」といった簡単な行動であれば18日、「毎朝腹筋を50回する」といった比較的大きな生活変化を伴う行動であれば254日と、習慣化したい行動の難易度によって必要日数は変わってくることに注目しましょう。

前述の研究からわかることは、まず習慣化には最低でも18日が必要という事実です。簡単な行動であっても、例えば“3日で習慣化する”ということはありません。

18日間は、週で表せば2週間半となります。わかりやすい目安としては、「習慣化するためには、最低でも3週間は必要」と覚えておくと良いでしょう。

また、大きな生活変化を伴う行動を習慣化するためには、より長い期間が必要なことを理解し、長期的な視点で習慣化に取り組むようにしましょう。「結果」よりも「続ける」ことにフォーカスして過ごすと、繰り返しやすくなります。

3-2. いきなり高い目標を掲げすぎている

高すぎる目標を掲げることも、習慣化に失敗してしまう要因です。

例えば、「5kg痩せる」という目標だったら「毎日体重計に乗る」。「毎月3冊以上読書をする」という目標だったら「毎日10ページずつ読む」。といったように、毎日繰り返しやすいスモールステップを最初の目標に設定しましょう。

いきなり高い目標にしてしまうと、時間も労力もかかり、モチベーションが続かなくなってしまいます。

スモールステップをクリアしていくことで、小さな成功体験を積むことで、自己肯定感も上がっていき、継続しやすくなります。

3-3. 完璧にこなそうとするあまり、疲弊してしまう

何事においても完璧を求める完璧主義の人も、習慣化できないことが多いです。

完璧にこなそうとする人は、少しでもうまくいかないと感じたり、思い通りにいかないことがあった途端に、疲弊し嫌気が出てきてしまうのです。

1回出来なかったからといって、自分に厳しくする必要はありません。取り組むのをやめるのではなく、もう一度別の日にトライしてみましょう。

例えば「毎日日記を書き続ける」という習慣で、1日書けない日があったとしても、翌日に2日分の内容を書けば良しとするといったように、すぐに「続かなかった」という判断をしないようにしてください。

習慣化は「続ける」ことが何よりも重要なので、継続的にとりくめるレベルに設定しましょう。

4. 誰でもできる!習慣化を成功させるコツ7つ

習慣化は時間を要するものですが、前述したとおり習慣化によるメリットは人生を好転させてくれます。ここからは習慣化を成功させる具体的な方法を解説します。

4-1. 失敗しようがないくらい小さく始める

習慣化を行う場合、目標とする習慣を失敗しようなないくらい小さく始めます。

習慣化には、複雑で負荷の大きな行動ほど、時間がかかります。

「10kg痩せる」という目標を例に考えてみましょう。

体重を落とすためには運動や食事管理が必要ですが、いきなり「10kgの体重減」を掲げて、大きな負荷を与えてしまうと挫折したり、かえって続かなくなってしまいます。

高い入会金を払ってジムに行く、毎日1時間の運動を課す、無理な食事制限をするなどがその例です。

特に、習慣化の初心者、過去に失敗して苦手意識がある人は、小さく始めるのがおすすめです。それも、「どう考えても失敗できるわけがない」と確信するレベルに小さくします。

まずは、「毎日体重計に乗る」「食事の内容を記録する」「1日5分だけ運動をする」など自分でも簡単すぎるかなと思うくらいの小さい行動から始めましょう。

「どんなに忙しくても、どんなにやる気が出なくても、このレベルならできるだろう」

と自分で思える小ささで、「超」がつくほどのスモールスタートにしましょう。

スモールスタートの実例

- 読書の習慣を身につけたい→1日2ページを読む

- 英語を習得したい→1日5個英単語を覚える

- ダイエットを成功させたい→毎日体重計にのる

負荷の大きな行動の習慣化は、負荷の小さな行動の習慣化の繰り返しで、ゴールまで持っていくのがコツです。

4-2. 具体的な目標と、必要な行動を書き出す

習慣化を成功させるには、具体的な目標と行動を設定し、書き出すことも重要です。

例えば、「語学を習得する」「痩せる」などの目標がある場合は、これだけだと日々どれくらい達成できているのかどうかが、判断できません。

「半年後にTOEICで700点以上をとる」「1年間で8kg減量する」など時期と目標値を加えて、具体性をもたせましょう。さらに、その目標を達成するために毎日すべき行動も明確にします。例えば、「1日30分英語の勉強の時間を確保する」「毎日10分運動をする」など無理なく始められる行動を設定します。

目標に対して、定量的な数値や活動内容を加えることで、自分が何をしていけば良いかがわかりやすくなります。まずは目標とアクションプランを書き出して、思考を整理しましょう。

このときのアクションプランは前章でお伝えしたとおり、失敗しようがないくらいハードルを下げたものにしてください。

以下の記事では、解説とともに目標設定のテンプレートをご用意しているので、ぜひ参考にしてみてください。

また、大谷翔平選手が書いていることで話題となった人生設計ノートについては以下の記事でご紹介しています。

4-3. すでに出来ている習慣と組み合わせる

すでにできている習慣と組み合わせるのも、習慣化を成功させるコツです。

自分もそうですが、人は、新たな行動をすることに抵抗感を感じます。

そこで、すでに身についている習慣に、新しく習慣にしたいと思っていることを追加すると、心理的なハードルが下がり新しい習慣が身に付きやすくなります。

例えば普段運動をしていない人が「毎日1万歩歩く」のは、億劫になるかもしれません。そこで、毎日の通勤や買い物など普段歩く際は「エスカレーターは避けて階段を使うようにする」といった組み合わせにすると歩数も増え、日々の活動のなかで、新たな習慣を身につけられるようになります。

以下は、組み合わせの例になります。

〈実例〉すでにできている習慣と、新たな習慣の組み合わせ

・お風呂に入るときに、体重計に乗る

・通勤など移動中は、学習時間にする

・朝食の時は、英語でニュースを聞く

・歯磨き中は、つま先立ちする

・寝る前に、寝ながらストレッチする

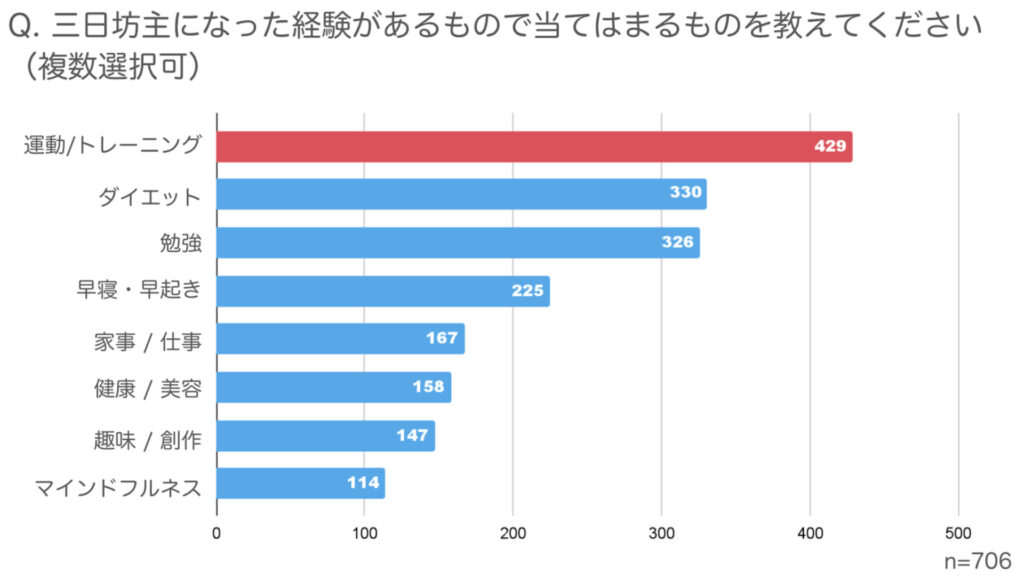

みんチャレ習慣化ラボの調査によると、三日坊主になったことがある習慣で最も多かったカテゴリーは「運動/トレーニング」で、全体の60%の方が回答しました。次いでダイエット(47%)、勉強(46%)の順に多くなっています。

運動/トレーニングの内訳をみると、「筋トレ」「宅トレ」「ジム通い」や「腹筋」「プランク」「腕立て」等のトレーニング、「ランニング」「ウォーキング」等の有酸素運動が目立っています。

運動/トレーニングの挫折者が最も多くなったのは、始めるハードルが高いこと、時間がかかる等忙しい人ほど挫折しやすいこと、モチベーション以外の要素に左右されること、苦手な人にとっては「つらい」「苦しい」「疲れる」と感じる習慣であることなどが要因と考えられます。

運動/トレーニングが三日坊主になりやすい原因

- 前後の着替えや場所の移動など、始めるハードルが高く、時間がかかる

- 外で行う運動についてはモチベーション以外の要因である天候や季節など要因に左右される

- 初心者や運動が苦手な人にとっては「つらい」「苦しい」「疲れる」と感じる

これらからも分かるように、習慣化を成功させるためには、モチベーションや状況に左右されないようにすることも重要です。

毎日の生活のルーティンに組み込むことで、「やる気」がないと出来ないという状態をつくらないようにしましょう。

4-4. 「続ける」こと自体を目標にする

習慣化をするためには、「続ける」こと自体を目標にしましょう。習慣化を成功させるのに最も重要なことは、「結果」ではなく「続ける」ことだからです。

なによりも継続することが大切なので、短期的な成果や即効性を求めないようにしましょう。

三日坊主になってしまうパターンが、毎日続けられなかったことで、それ以降の継続を諦めてしまうことです。

毎日の行動は、天候や予定、体調によっても左右されてしまうものです。そこで、万が一出来なかった日があったとしても、すぐに「続かなかった」と判断しないようにしましょう。さらに、あらかじめ出来なかった日用のプランを用意しておくことが重要です。

例えば「毎日5000歩を歩く」という目標に対しては、

・出来なかった日は翌日8000歩にする

・1週間のうち1日は歩けなくてもOKとする

・1週間合計で35000歩だったらOKとする

など、仮にその日にできなかったとしても、翌日以降に繰り越せるような設定にします。

こうすることで、代わりのプランを達成できてさえいれば、その習慣化のプロセスを続けることができます。

また習慣化には、ある程度の期間を要することを理解して、「結果」よりも「続ける」ことに意識を向けて取り組んでください。4-1. 失敗しようがないくらい小さく始めるでお伝えしたとおり、いきなり大きな成果を求めないで、小さな成功体験を積み続けることを目標にします。そして、「コツコツと続けていく」その行為自体に意義を感じて続けていきます。

4-5. 記録して、自分のがんばりを見える化する

習慣化を成功させるうえで「記録」は重要な意味を持ちます。なぜなら、記録の蓄積は、達成感となり喜びをもたらすからです。日々の小さな成功体験が、大きな目標達成へとつながります。

これらは「もっと続けたい!」というモチベーションの原動力となると同時に、「この記録を途中で失いたくない」と失う怖さが挫折の歯止めとなって、習慣化の成功率を高めてくれます。

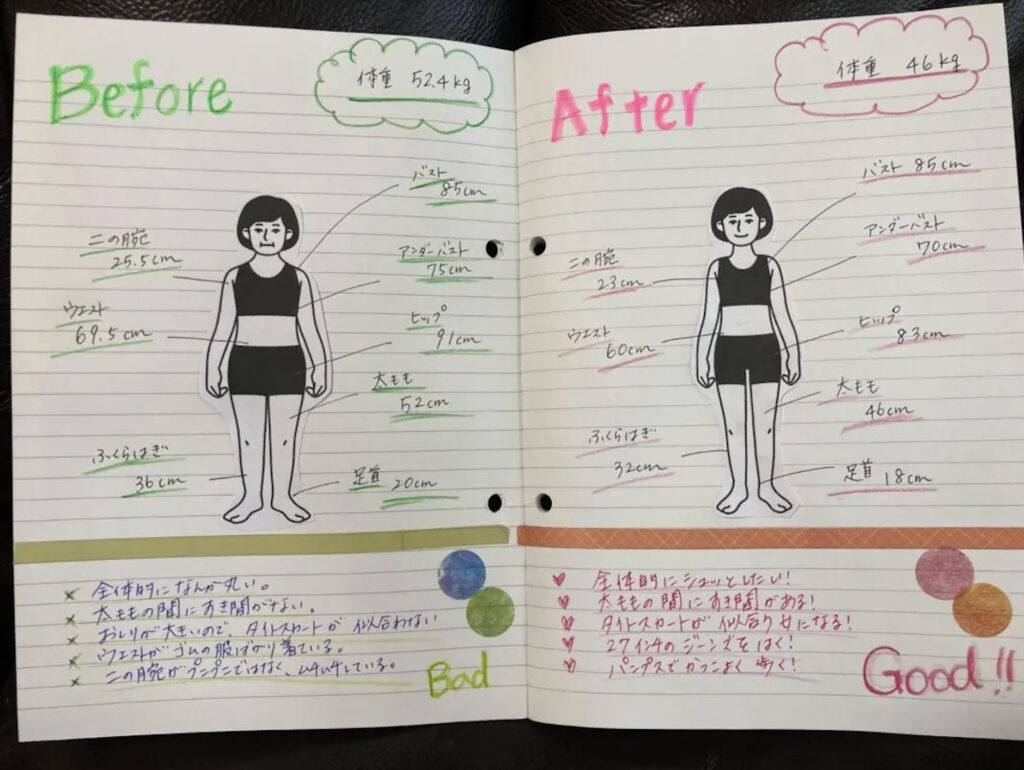

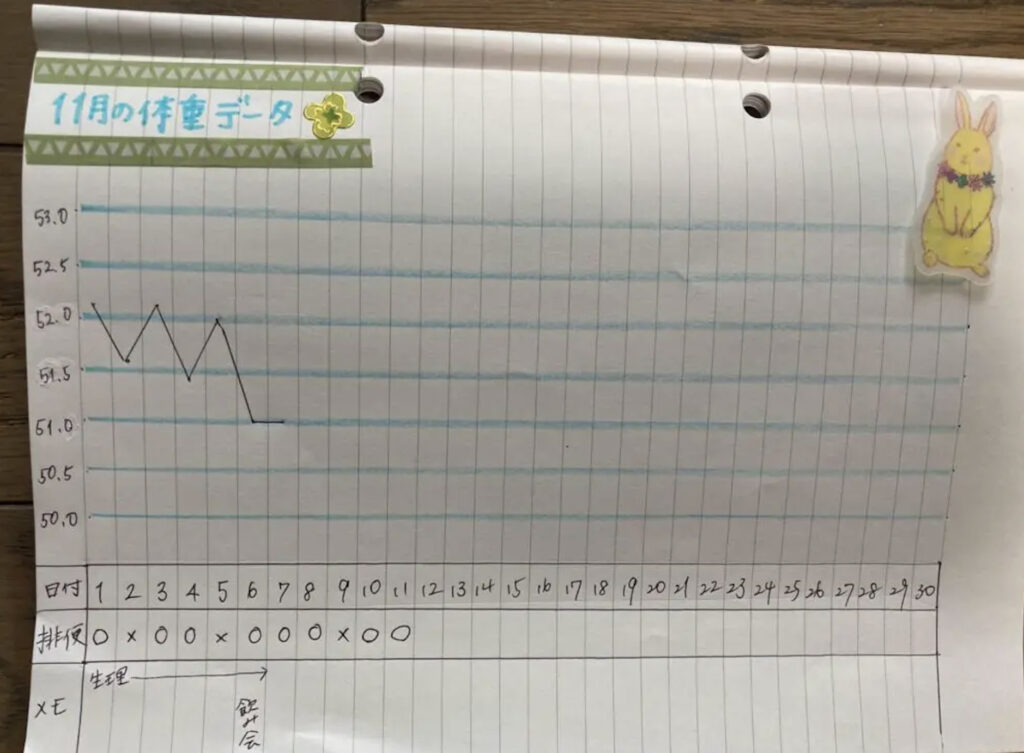

以下は、実際にダイエットを記録したノートの例です。

記録の方法は手書きのノートでも構いませんが、習慣化アプリは達成率や過去との比較が容易になるものもあるのでおすすめです。

日々のアクションを記録することで、自分の努力が可視化されます。

「どれだけ実行したか」「どれだけ習慣化できているか」が一目瞭然となり、続いていく様子が視覚的にも訴えられ、それをゼロにしたくない、という心理効果が働きやすくなります。

4-6. ご褒美を用意する

新たな目標に向かって動き出すときに「ご褒美」を用意することは、有効な手段です。それが達成感や成果を実感する動機付けとなり、目標に向かって努力を続ける原動力になるからです。

習慣化のためにご褒美を用意することは、以下の理由から効果的といえます。

・モチベーションの維持

習慣化のプロセスや目標達成は、長期間にわたる努力が必要です。ご褒美を設定することで、途中経過でもモチベーションを維持しやすくなります。目標に向かって行動する意欲を高め、継続する助けとなってくれます。

・脳内の報酬系が活性化される

やる気を出すために脳で重要な役割を果たしているのが、神経伝達物質である「ドーパミン」です。脳内の神経ネットワークに「ドーパミン」が放出されることで、私たちは「やる気」や「高揚感」を感じます。この神経ネットワークのことを「報酬系(ドーパミン神経系)」というのですが、報酬を受け取ることで喜びを感じ、これを刺激するので、目標に向かうこと自体がより楽しくなるのです。

・目標達成に向けて集中しやすくなる

ご褒美を設定することで、目標達成に集中しやすくなります。そのご褒美を手に入れるためという具体的なゴールが設定できるので、自分の生活の中での優先順位を高まります。

どんなご褒美かは、個人の好みや目標によって異なるものを用意しましょう。

例えば、私はダイエットに取り組んでいるのですが、「週に1回は好きなものを食べる」「3日に一度は運動をしなくてもいい日にする」「目標体重になったら新しい洋服を買う」など自分を少し甘やかすようなご褒美にして、日々のがんばりの支えにしています。

目標に向かってストイックに取り組むことも大切ですが、厳しすぎると挫折する確率が上がってしまうため、ご褒美を用意することで楽しみながら習慣化を目指すのが、成功に導くコツです。

4-7. 同じ目標の仲間と一緒に取り組む

習慣化を成功させるには、仲間と一緒に取り組むことも効果的です。

ひとりでは続けられないことも、誰かの励ましや、見守ってくれる存在があることでモチベーションが保たれ、頑張り続けることができます。また誰かの目があることが程よいプレッシャーとなり、サボれない、挫折しにくり環境にも繋がります。

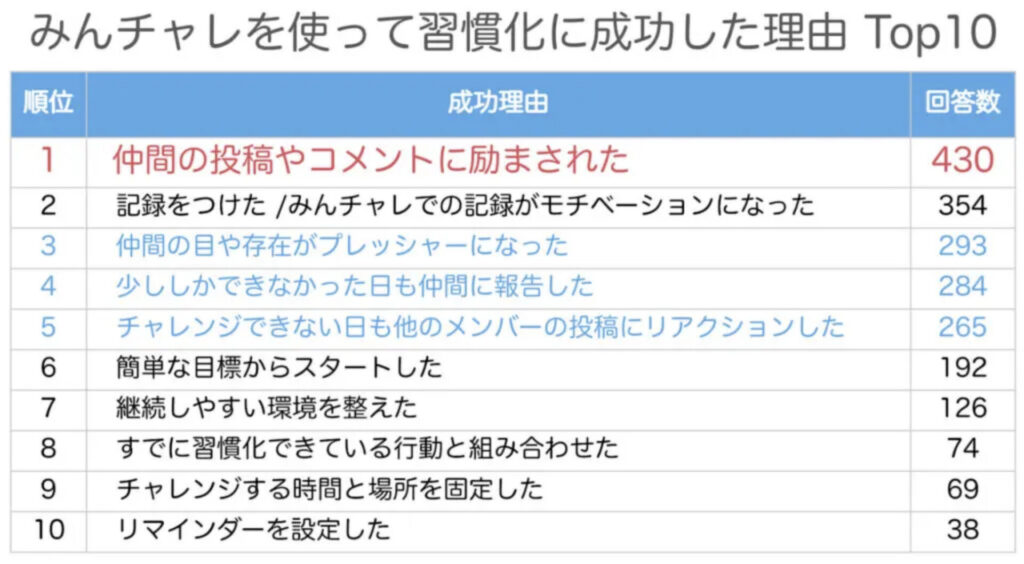

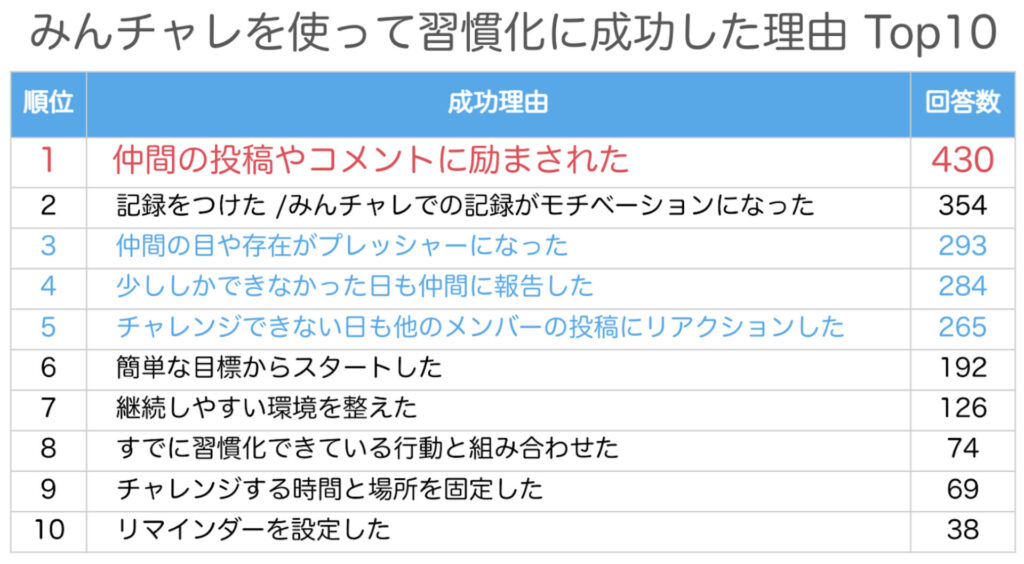

みんチャレ習慣化ラボの調査によると、習慣化に成功した思う理由について「仲間の投稿やコメントに励まされた」が最も多く、全体の60%の方が回答しました。また、3位には「仲間の目や存在がプレッシャーになった」がランクインし、三日坊主を脱するには仲間がいる環境に身を置き、仲間に見られている状況やピアサポート*を活用することが効果が大きいことがわかりました。

また、4位に「少ししかできなかった日も仲間に報告した」5位には「チャレンジできない日も他のメンバーの投稿にリアクションした」がランクインし、自分が取り組めない日も同じ目標と仲間と接点を持つことで習慣が途絶えさせない効果があることがわかります。

まずは同じ目標を持っている、似たような境遇の仲間を見つけましょう。そして、「自分の目標はOOである」「いつまでにOOを成功させたい」など、心のうちにとどめるのではなく、周囲に宣言をします。他者の目があることで、強制力が生まれ、やらざるを得ない状況をつくることができます。このように挫折しづらい環境をつくることも大切です。

同じ目標をもつ仲間は、友人や同僚のほか、SNSなどオンラインサービスを通じて探すのも一手です。次章では、共通する目標をもつ仲間が見つかり、一緒に取り組むことができるアプリをご紹介します。

*ピアサポート:「ピア」とは仲間を、「サポート」とは支援を意味しており、「ピアサポート」とは仲間や同輩が相互に助け合い課題解決する活動(出典「日本ピア・サポート学会」より)

5. 習慣化をアシストしてくれるおすすめアプリ

前述のとおり、習慣化を成功させるためには仲間がいると効果的です。とはいえ、実際に知っている人同士で取り組むのは恥ずかしい、ということもありますよね。

そんなときは、匿名制で習慣化に取り組むことができるアプリが便利です。

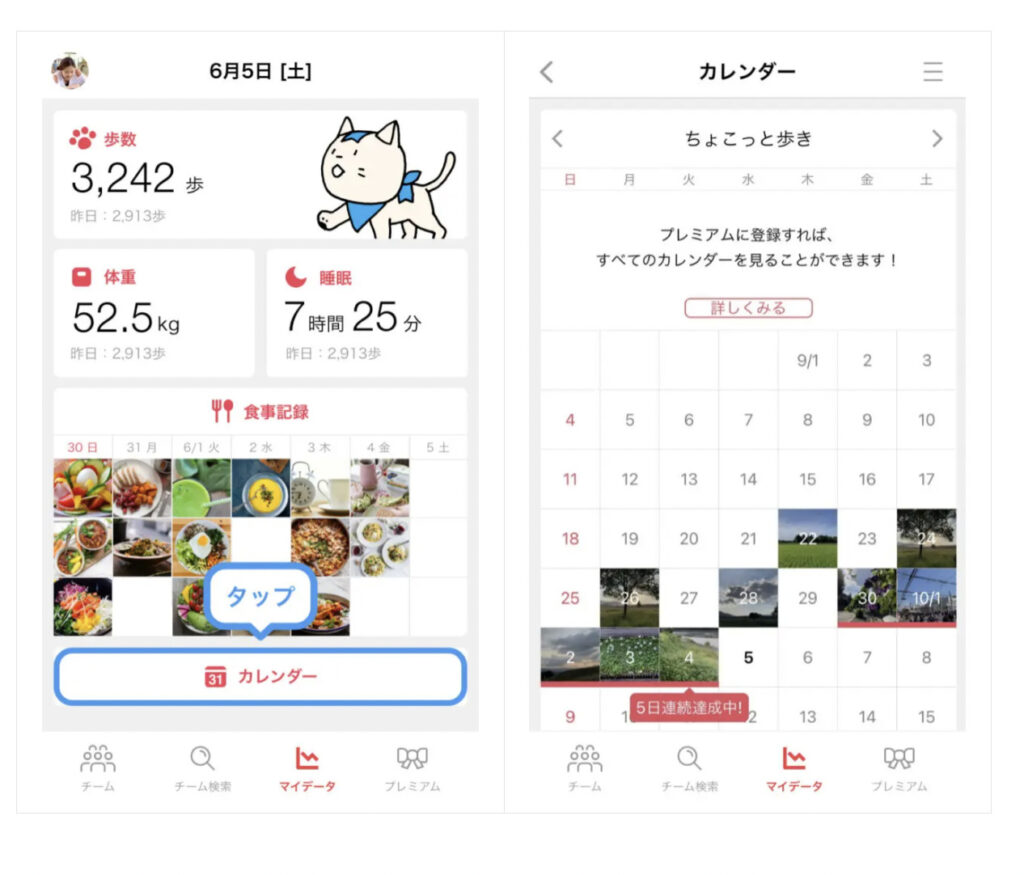

「みんチャレ」は専門家監修の元に作成された5人1組で続ける「習慣化アプリ」です。

みんチャレの最大の特徴は仲間と励まし合いながら、同じ目標に向かって続けていくことにあります。

- 周囲の目があると、自分もやらないと!と自然にモチベーションが上がる

- チームからの自動退出機能や、チームの達成率表示があることで、ほどよい緊張感がある

- チームメンバーからのフィードバックやリアクションがもらえる

- 孤独になりがちな挑戦も、仲間がいることで続けやすくなる

など、チームメンバーとの関わり合いがポイントになっています。

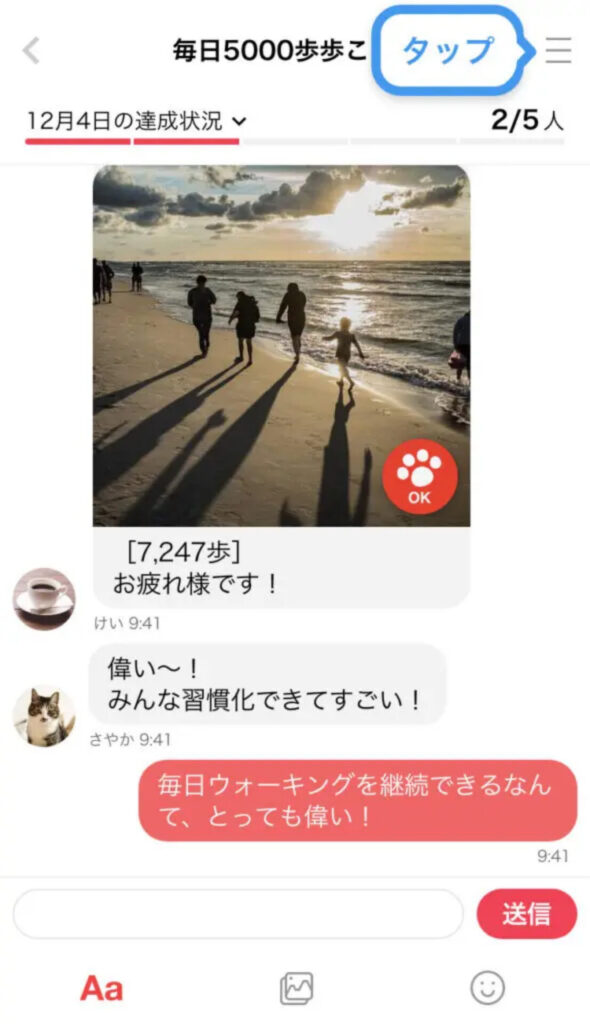

みんチャレでは、勉強、筋トレ、ダイエットなどに関する習慣化を成功させたい5人が匿名でチームを組んで、チャットで励まし合いながら習慣化にチャレンジします。

チームの仲間に、毎日頑張った証拠写真を報告したり、コメントやスタンプなどで励まし合いながら、お互いが習慣化に取り組みます。同じ目標に取り組む仲間なので、つらさを理解し合えたり、克服するポイントを共有できます。

実際に、みんチャレを使って習慣化の成功体験をした人たちからは、「仲間の投稿やコメントに励まされた」という声が寄せられています。

アンケート調査によると、みんチャレを活用して習慣化に成功した思う理由については、「仲間の投稿やコメントに励まされた」が最も多く、全体の60%の方が回答しました。

また、3位には「仲間の目や存在がプレッシャーになった」がランクインし、三日坊主を脱するには仲間がいる環境に身を置き、仲間に見られている状況やピアサポート*を活用することが効果が大きいことがわかりました。

また、4位に「少ししかできなかった日も仲間に報告した」5位には「チャレンジできない日も他のメンバーの投稿にリアクションした」がランクインし、自分が取り組めない日も同じ目標と仲間と接点を持つことで習慣が途絶えさせない効果があることがわかります。

*ピアサポート:「ピア」とは仲間を、「サポート」とは支援を意味しており、「ピアサポート」とは仲間や同輩が相互に助け合い課題解決する活動(出典「日本ピア・サポート学会」より)

詳しくは、以下のリンクからご確認ください。

6. まとめ

習慣化とは、同じ状況のもとで繰り返し行われた行動がやがて定着し、(意志とは関係なく)自動化されて行われることです。

習慣化には、以下のメリットがあります。

- 簡単に続けられるようになる

- 実現したいことや目標に確実に近づける

- 成功体験により自信がつく

習慣化に必要な期間は、18日〜254日(平均66日)という研究結果が出ています。「最低でも3週間はかかる」と覚えておくとよいでしょう。習慣化したい行動の難易度によっても必要期間は変わるため、時間がかかっても諦めないことが大切です。

習慣化を成功させるコツとして、7つのポイントをご紹介しました。

- 失敗しようがないくらい小さく始める

- 具体的な目標と、必要な行動を書き出す

- 既にできている習慣と

- 「続ける」こと自体を目標にする

- 記録して自分のがんばりを見える化する

- ご褒美を用意する

- 仲間を見つけて、共有する

習慣化をアシストしてくれるおすすめアプリには「みんチャレ」があります。

みんチャレの最大の特徴は仲間と励まし合いながら、同じ目標に向かって続けていくことにあります。

・周囲の目があると、自分もやらないと!と自然にモチベーションが上がる

・チームからの自動退出機能や、チームの達成率表示があることで、ほどよい緊張感がある

・チームメンバーからのフィードバックやリアクションがもらえる

・孤独になりがちな挑戦も、仲間がいることで続けやすくなる

など、チームメンバーとの関わり合いがポイントになっています。

さっそく本記事の情報をもとに、習慣化にチャレンジしてみましょう。

なお、「習慣化にチャレンジするための、やる気自体が起きなくて困っている」という場合には、先にやる気を出す方法を試すのがおすすめです。

やる気を出す方法については、以下の記事をご覧ください。