仕事ができる人ほど、朝から無駄なく動き仕事をこなしている人が多い印象がありますが、それは朝の時間を有効に使っているからです。

最新の「習慣にしたいことランキング」では、2位睡眠(早寝_早起き)、3位規則正しい生活、11位朝活と、生活時間に関する項目がランクインしています。

朝は脳がクリアな状態で、1日の中でも効率よく勉強などができる時間と言われています。

また、朝に体を動かしたり朝食をしっかり食べることで、脳や体を目覚めさせて良い状態で1日をスタートさせることができます。

しかし、テレビなどでも優秀な経営者が朝早くに起きて、1時間筋トレをしたりさまざまな自分磨きに時間を使っている様子が流れたりしますが、そのような朝の習慣を真似ようとするとあまりに極端すぎて習慣化できない可能性があります。

また、習慣化は今までの自分の生活の一部を変えることなので、無計画に進めても失敗してしまうため、段階を踏んだ計画が大切です。

そこで、この記事では以下の内容について詳しく解説しています。

- 仕事ができる人がやっている朝の習慣

- 仕事ができる人が朝の習慣を大切にする理由

- 朝の習慣の見直し方

この記事を読むことで、簡単な朝の習慣がいかに大切なことなのかが理解できます。

また、どのように習慣化を進めればいいのかも解説しているので、ぜひ最後までお読みください。

習慣を定着させるには、アプリの活用が有効です。人気の習慣化アプリの最新ランキングは以下のとおりです。無料で使えたり、アドバイスがもらえたり、多種多様ですので、目的にあわせて選んでみましょう。

また、同じ目標を持つ仲間と一緒に励まし合いながら続けるアプリ「みんチャレ」を使って朝の習慣を継続している方がたくさんいます。

実際にみんチャレを使って早起きや勉強、ジョギングなどの習慣化に成功し、朝の時間を充実させている方にインタビューしていますので、以下の記事を参考にしてみてください。

目次

1.仕事ができる人は起きてから必ず行う朝の習慣ができあがっている

朝何をするかが仕事や人生に大きく影響することを知っているため、優秀な人ほど朝の習慣を大切にします。

朝の習慣が確立されていると、以下のようなメリットがあるからです。

- 無駄な時間をロスすることなくやるべきことを進められる

- 物事の整理がしやすい

- いい状態で1日を始められる

仕事ができる人ほど、朝は「出かける支度があるから忙しい時間」とは考えず、「1日をより良く過ごすための時間」や「自分を成長させる時間」と考えています。

やるべきことを決めておくことで、次に何をするか悩むことがなく無駄な時間を作らずに済み、朝は脳もクリアな状態なので、物事の整理がしやすいのです。

さらに、詳しくは後述しますが、心身にいい影響を与えることをルーティンに組み込むことで、朝からいい状態でスタートを切ることができるようになります。

2.仕事ができる人がやっている朝の習慣

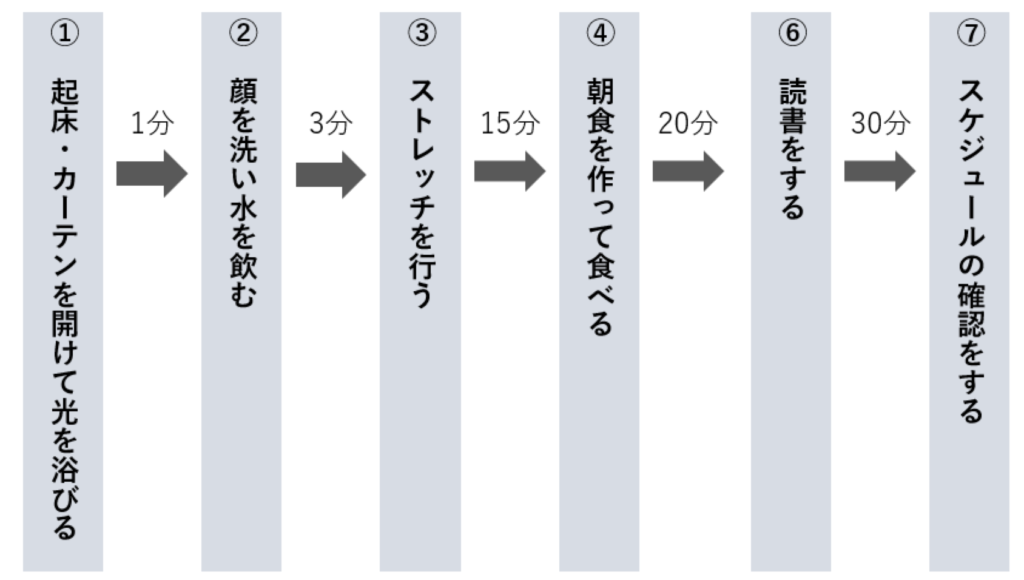

仕事ができる優秀な人たちが行っている朝の習慣には以下のようなものがあります。

- 起きたらすぐにカーテンをあける

- コップ1杯の水を飲む

- ストレッチを行う

- 朝食を食べる

- 読書・勉強・仕事などを行う

- 1日のスケジュールを確認する

1つ1つはとても簡単なことですが、これらを朝に行うかどうかで、体調やメンタルにいい影響を与えるだけでなく、仕事や勉強の集中力や効率も上げることができます。

これらを朝にやる効果を知れば、なぜ優秀な人たちがこのような朝のルーティンを行っているかが納得できるはずです。

効果を理解してから朝の過ごし方を変えれば、より習慣化しやすくなるでしょう。

では、それぞれの効果について詳しく説明していきます。

2-1.起きたらすぐにカーテンをあける

朝起きたら、まずカーテンを開けて太陽の光を浴びましょう。

そうすることで、体内時計をリセットさせることができ、質の良い睡眠にも繋がります。

人の体内時計は25時間周期で動いていると言われており、1日の24時間とは1時間ほどのズレがあります。

日の光を浴びると体内時計がリセットされ、睡眠ホルモンと呼ばれる「メラトニン」の分泌が止まるので目が覚めるのです。

また、日の光を浴びると脳内で幸せホルモンと呼ばれる「セロトニン」が分泌されます。

セロトニンは脳を活発に働かせるための鍵となる脳内物質で、

- 脳を覚醒させる

- 集中力を高める

- 自律神経のバランスを整える

といった働きをします。

人はメラトニンの分泌量が増えると眠くなりますが、メラトニンは朝起きて日の光を浴びてから14〜16時間後に分泌量が増え始めます。

つまり、朝7時に日の光を浴びた場合は、21〜23時頃に自然と眠くなるということです。

すっきりとした目覚めと質の良い睡眠には朝一番の日の光は欠かせません。

曇りや雨で一見暗く見える場合でも、日の光は届いています。

脳が覚醒することで午前中から高いパフォーマンスを発揮することができ、さらに精神も安定させてくれることを知っているからこそ、優秀な人は皆カーテンを開けることから1日を始めるのです。

2-2.コップ1杯の水を飲む

「夜寝ている間に汗をかいて血液がドロドロになっているため、朝起きたら水を飲んだ方がいい」という情報を聞いたことがある人は多いでしょう。

しかし、朝一番の水の効果はそれだけではありません。

朝一番の水には、以下のような効果があります。

- 胃腸のぜん動運動が促される

- 副交感神経が刺激されて自律神経のバランスが整う

- イライラ感を抑えられる

朝一番に水を飲むことで、止まっていた腸が目覚めてぜん動運動が活発になります。

すると、自然な便意が誘発されるため、便を溜め込まず腸を良い状態にしておくことができます。

また、朝は交感神経と副交感神経が切り替わる時間帯です。

この時、副交感神経が過度に低下してしまうとイライラ感を覚えてしまいますが、水によって胃腸のぜん動運動が促されると副交感神経が刺激されて自律神経のバランスが整うだけでなく、

朝のイライラ感も抑えることができるのです。

2-3.ストレッチを15分行う

朝のストレッチは、身体にも精神にもいい影響を与えてくれるため、15分程度簡単なものでいいので行いましょう。

朝ストレッチの効果と、おすすめのストレッチを紹介します。

2-3-1.交感神経が優位になり活動モードに切り替わる

夜寝ている間は休息状態となっているため、副交感神経が優位となりますが、朝のストレッチで筋肉を伸ばすことで交感神経を優位にすることができ、活動モードへと切り替えることができます。

2-3-2.血行促進と代謝を上げる効果がある

就寝中の寝相によっては、血管が圧迫されて筋肉が凝り固まってしまい、朝肩こりなどを感じたりするという人もいるでしょう。

硬くなった筋肉を朝のストレッチでほぐして柔らかくすることで、血流が促されて代謝が上がり、体温が上昇します。

肩こりや腰痛などにも効果があり、血行が良くなることで食欲が出るため、朝は空腹を感じにくい人でも朝食を食べられるようになるでしょう。

2-3-3.集中力が向上する

ストレッチによって血流が増えることで、脳の働きが良くなり集中力が上がります。

ストレッチで脳の働きを良くしておくことで、1日のパフォーマンスを向上させることができるため、朝のストレッチは仕事にも良い影響を与えてくれるのです。

2-3-4.朝におすすめの簡単なストレッチ

ストレッチには以下の2種類があります。

- 静的ストレッチ(スタティックストレッチ)

- 動的ストレッチ(ダイナミックストレッチ)

静的ストレッチは反動をつけないストレッチ、動的ストレッチは反動を利用して行うストレッチのことを言います。

朝のストレッチで効果的なのは「静的ストレッチ」です。

なぜかというと、反動を付ける動的ストレッチでは、寝起きで固まっている筋肉が勢いよく伸ばされ、痛めてしまう可能性があるからです。

どんなストレッチをすればいいかわからない場合は、以下の3つを行ってみましょう。

〈おすすめストレッチ①〉

|

〈おすすめストレッチ②〉

|

〈おすすめストレッチ③〉

|

2-4.朝食を20~30分で食べる

朝食は、エネルギー補給として大切なだけでなく、朝からしっかりと脳を働かせるためにも重要です。

東北大学加齢医学研究所の川島教授と大塚製薬が行った「朝食の質で脳活動が変わる」という研究で、朝食の質が脳にどのような影響を与えるのかを調べました。

まず、朝食を毎日欠かさず食べている大学生を3つのグループに分けて、朝食の代わりに以下の3つの飲み物を用意。

- 流動性タイプの栄養調整食品(400kca)

- 糖液(400kcal)l

- 水(0kcal)

朝食前と朝食後30分・90分・180分の4回にわけて暗算や簡単な記憶テストなどの知的作業を行い、その際の脳活動に伴う神経代謝や脳血流量の変化を間接的に測定する方法(fMRI)を用いて脳の状態を調べました。

その結果、栄養調整食品を飲んだグループは脳の前頭前野内側面での活動が高くなっており、朝食には糖分だけでなく栄養バランスが重要であることがわかりました。

前頭前野は、能動的な注意・意思・意欲に関わる領域で、前頭前野の活動低下は慢性疲労にも関係があると言われています。

朝食は、なんでも食べればOKというわけではありません。

大切なのが、たんぱく質と炭水化物を同時に摂取することです。

たんぱく質は体づくりに必要な栄養であり、炭水化物はエネルギー源となるからです。

例えば、以下のような組み合わせの朝食がおすすめです。

- トースト・ハム・オムレツ・サラダ

- 納豆ご飯・味噌汁・目玉焼き・サラダ

このくらいなら用意するのにも時間はかからないでしょう。

朝のメニューはある程度決めておくと、メニューに悩むという時間を消費せずに済みます。

20~30分は目安の時間であるため、自分のスケジュールに合わせて時間設定をしましょう。

2-5.読書・勉強・仕事を30分行う

朝は、ドーパミンやアドレナリンといった神経伝達物質が大量に分泌される時間帯です。

ドーパミンは記憶や認知作用をつかさどる中枢神経を強化して脳の働きを活発にし、アドレナリンは脳を覚醒させて集中力を高めてくれます。

そのため、計算など思考力やひらめきが必要となる勉強は朝が適しており、仕事の資料作成やアイデアを考えたりするのにも最適な時間帯です。

また、朝は確実にスケジュールを確保できる時間帯であるため、読書や勉強などを毎日同じ時間に行うことができ、習慣化させやすい時間帯と言えます。

30分はあくまでも目安ですので、自分の朝のスケジュールに合わせて時間を調節してください。

2-6.1日のスケジュールとやるべきことを確認する

1日のスケジュールややるべきことを把握しておくことで、1日の流れを頭の中で組み立てることができます。

そうすることで、スケジュールの見落としなどを防ぎ、トラブルなどがあった際にも余裕を持って対応できるようになります。

3.仕事ができる人が朝の習慣を大切にする3つの理由

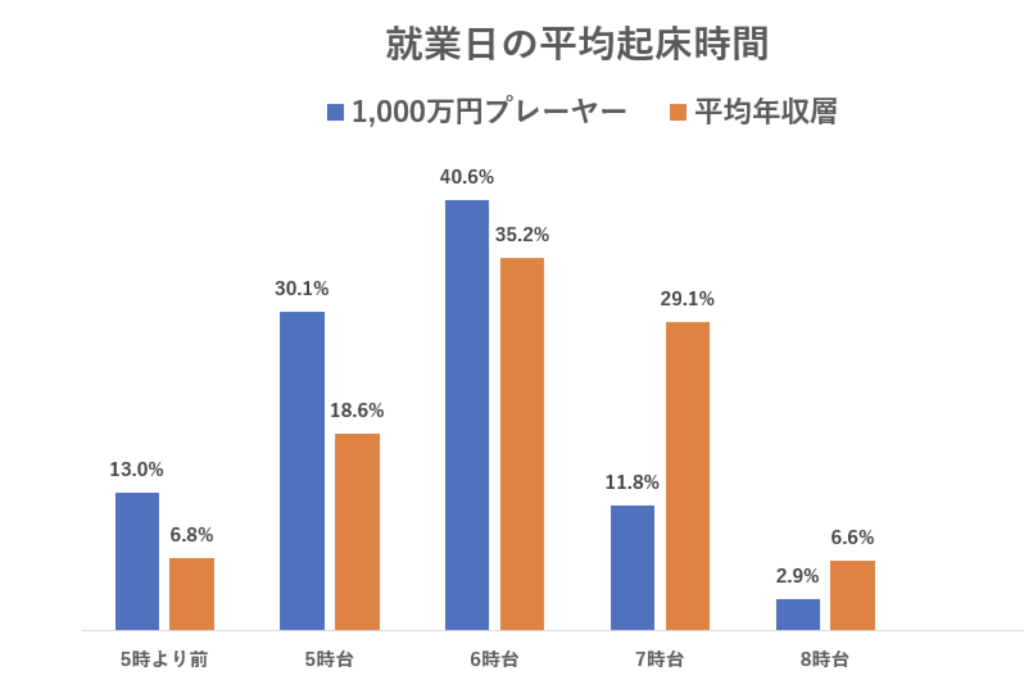

パーソルキャリア株式会社の「朝活事情」の調査によると、平均年収層と1,000万円プレーヤーでは起床時間に以下のような違いがありました。

参考:PR TIMES(日本初、ハイクラス人材のキャリア戦略プラットフォーム「iX(アイエックス)」が 今どき1,000万円プレイヤーの「朝活事情」を徹底調査)

「5時より前」と「5時台」に起きている人の割合を比べると、1,000万円プレーヤーは43.1%で平均年収層は25.4%と大きく差があります。

また、1,000万円プレーヤーは、「7時台」になると11.8%しかおらず、平均年収層の半分以下となっています。

優秀な人は早起きをしている人が多いことがわかりましたが、なぜ早起きをしてまで朝の時間を大切にするのかについて説明していきます。

3-1.多忙でも時間を確保しやすい

夜は仕事関係の飲み会が入るなど、予定が変化しやすい時間帯です。

朝は予定に左右されにくく、早く起きればそれだけ自由になる時間が確保できます。

何かを始めたいと考えたときに、毎日同じ時間に行うことで日々のルーティンにすることができるため、朝は継続したい物事を始めるのに最適な時間帯と言えるのです。

3-2.朝は脳が効率よく働く「ゴールデンタイム」

脳は、日中に得た多くの情報を大脳辺縁系の一部である海馬に短期記憶として一時的に保存し、大脳皮質の即答連合野へと移します。

日中に得た記憶は蓄積されていき、就寝中に長期記憶へと変化し記憶が整理されるため、朝は脳内がすっきりとした状態になります。

そのため、朝は思考の回転が早くなっており、考え事や勉強、読書など脳を使う作業が効率よく行えるのです。

この状態は起床後の3時間継続されます。

つまり、朝の時間をいかに有効に使うかで、脳のゴールデンタイムを有効に活用できるということです。

3-3.朝に体を動かすことで脳にもメンタルにもいい影響がある

前述した通り、朝に体を動かすと以下のようなメリットがあります。

- 体を活動モードへと切り替えることができる

- 血行を促進して代謝が上がる

- 集中力が向上する

つまり、朝起きて体を動かすことで、すっきりとした目覚めを感じられて集中力も増すため、その後の仕事にもいい影響を与えるということです。

優秀な人は出社直後から精力的に仕事をこなしますよね。

それは、早い時間からいいパフォーマンスを発揮できる方法を理解しているからです。

ランニングや筋トレまでしなくても、筋肉をほぐしてあげることが重要なので、ストレッチでも効果は感じられます。

朝から効率的に仕事をこなせるようになりたいなら、朝の習慣に体を動かす時間を組み込むべきでしょう。

4.朝の習慣の見直し方

朝の習慣を変えようと思ったときに、無計画に始めても起きられなくて挫折したり、急な変化にストレスを感じてしまう可能性があります。

朝の習慣を見直すのであれば、夜の準備や進め方が重要です。

朝の習慣を見直すための方法は以下の通り。

- 「朝〇時に起きる」と3回唱えてから就寝

- 朝起きたら何をするかストーリーを作っておく

- 早起きをするなら徐々に時間を早めて慣らしていく

- 朝の時間を有効に使うため夜のうちに次の日の準備を済ませておく

では、これらの方法について、1ずつ解説していきます。

4-1.「朝〇時に起きる」と3回唱えてから就寝

朝なかなか起きることができない人は、頑張って早起きをしても「眠いから今日はやっぱりやめておこう」と二度寝をしてしまう可能性があります。

人には「すっきりと目覚められるタイミング」がありますが、アラームで起きると目覚めにくいタイミングで起こされることもあるため、寝起きが辛く感じてしまうのです。

起床したい時間を決めたら、やることはたった1つ。

例えば6時に起きたいと思ったら「朝6時に起きる」と口に出して3回唱えてから寝るだけです。

そうすると、その時間に合わせて不思議と目が覚めるようになります。

なぜ起床時間を唱えるだけで起きられるようになるのかというと、「コルチゾール」というホルモンが深く関係しています。

コルチゾールは起床の2時間前から分泌が高まるホルモンで、起床後にすぐ動けるように血糖値と血圧を高めて起床の準備を行ってくれます。

アラームで起きるとコルチゾールの分泌が起こらず、なかなか起き上がれず二度寝をしてしまったり、起きても動けないという状態になるのです。

つまり、起きたい時間に十分にコルチゾールが分泌されていることが大切なのですが、実はコルチゾールは、起きる時間を強く意識するとその時間に合わせて分泌を始めることがわかっています。

そのため、「朝6時に起きる」と唱えて自分に起床時間を言い聞かせるという方法が、自然に目覚めるために有効な方法となるのです。

4-2.自分に指示を出して朝の習慣に意識を向ける

朝の習慣を身につけたいけれど眠くて面倒になってしまう場合や、朝はだらだらしたいという気持ちに負けそうになる場合に効果的なのが「自分自身への指示出し」で、

これを「指示的セルフトーク」と言います。

指示的セルフトークは、意識するべき対象に対して自分の注意を向けさせるためのテクニックで、何かを習慣化したい場合にも効果が期待できます。

指示的セルフトークを行う前に、自分にどのような指示を出すのか決めておく必要がありますので、以下のように流れを決めておきましょう。

同時に、「なぜ、朝の習慣をより良いものにしたいのか」という理由も考えます。

- 朝なら時間があるから勉強を習慣化したい

- 健康のために早起きして自分のためになることをしたい

- 自分を変えたいから成功している人たちのような朝の過ごし方をしてみたい

このようにどんな理由でも構いません。

大切なのは、なぜ頑張りたいのかを明確にしておくことです。

理由を見つけたら、その理由を思い浮かべながら「顔を洗ったら下半身のストレッチを行え」など、声に出して自分自身に指示を出しますが、

実際に自分に向けて出す指示も事前に書き出しておきましょう。

朝やるべきことの一覧と、そのやるべきことの下にはそれぞれの指示を書いて慣れるまで見える場所に貼っておきましょう。

行動ごとに自分に指示を出すことで、

- 集中力の向上

- 注意力の向上

- プレッシャーに強くなる

といった効果を得られます。

実はこの指示的セルフトークは、スポーツ科学の分野でパフォーマンスにどのように影響するのかについて、1980年代ごろから研究されています。

2011年にはテッサリア大学で過去32件の研究の中から62件のデータを使用した「セルフトークとスポーツパフォーマンス:メタ分析」という総合的なメタ分析を行っています。

結果として、絶大な効果があるわけではないものの、「中」程度の効果があることが認められています。

指示的セルフトークの良いところは手軽にできるということです。

少しでも習慣化の可能性を上げるためにも、ぜひ実践してみてください。

4-3.早起きをするなら徐々に時間を早めて慣らしていく

人は急激に習慣を変えてしまうと、それに対応できずに挫折してしまう可能性があります。

例えば、まったく運動をしてこなかったのに「明日から毎日10㎞走る」と決めても、達成するのはかなり難しいものになります。

それと同様に、7時に起きていた人がいきなり「5時に起きる」と決めても、目標が大きすぎてやる気が無くなってしまうのです。

大きすぎる目標を立てると、それをクリアすることができず失敗を積み重ねてしまいます。

「今日も5時に起きれなかった」ということを繰り返していては自信の喪失に繋がるため、早起きも小さな目標の積み重ねが大切なのです。

起床時間を朝7時から5時に変えたいと考えた場合、「5時起床」は最終的な目標と考えます。

さらに、最終目標を達成するために以下のように段階を踏んで小さな目標を立てます。

- 6時45分起床

- 6時半起床

- 6時起床

- 5時半起床

- 5時起床

このように徐々に早めていくことで変化が緩やかになるため、少しずつ早起きをすることに慣れることができるのです。

1~2週間で15分ずつ早めるなど、自分のペースで早起きに慣れていきましょう。

早めた時間に合わせて朝の習慣も見直しをしてみてください。

15分早起きをしたら、まず日の光を浴びることと水を飲むことだけを徹底して行うなど、習慣化したい内容も徐々に追加していきましょう。

早起きのコツについては、以下に詳しくまとめています。

4-4.朝の時間を有効に使うため夜のうちに次の日の準備を済ませておく

前述した通り、朝は準備のために考える時間が無駄となってしまいます。

考える時間を少しでも減らすためにも、夜のうちに次の日の準備をしてから寝るようにしましょう。

以下のような準備をしておくと、より朝の支度がスムーズになります。

- 着るものを決めて用意しておく

- すぐに荷物を持って出かけられるように鞄の中身を準備しておく

- 朝食の下ごしらえをしておく

準備が整っていれば、さらに朝の時間を有効に使えるようになるでしょう。

5.良い朝の習慣を継続するなら同じ目標の人を見つけよう

習慣化に効果的な方法として計画を立てることも大切ですが、今まで何かを習慣化しようとした時に挫折した経験がある場合は、計画だけでは足りない可能性があります。

習慣は自分が頑張らなければ変えることができないものですが、同じ目標を持つ人と一緒にチャレンジすることができれば、成功率はかなり高くなります。

なぜなら、同じ目標を持つ人と成果や情報を交換しながら続けていくことで、お互いを監視しあうのと同じ状態になるからです。

ハーバードビジネススクールが行った研究で、監視と報酬はどちらが効果的かを調べる実験が行われます。

ハンドソープを使った手洗い習慣のない地域の家庭1,400世帯にハンドソープを配り、

- インセンティブを与えるグループ

- 監視をするグループ

の2グループに分けて、どの程度ハンドソープを使用した手洗いが増えるのかを実験しました。

その結果、どちらのクループもハンドソープを使用した手洗い率が向上しましたが、インセンティブのグループよりも監視されているグループの方がハンドソープを使用する確立が23%高いという結果がでました。

このように、人は「監視をされている」と思うことで、継続ができるようになることがわかります。

周囲に朝の習慣を変えたいという人がいれば、チャットグループなどを作るのがおすすめですが、一緒にチャレンジする人は最後までやり続けてくれそうな意志の強い人を選ぶ必要があります。

もしも、相手がサボってばかりいれば、あなたも引きずられて挫折してしまう可能性があるからです。

5-1.周りに同じ目標の人がいないなら「アプリ」の活用がおすすめ

「同じ目標の人」を探すのはなかなか大変です。

特に一緒に頑張る人が1人しかいなければ、その人がサボれば自分もサボってしまう可能性があります。

そこで、同じ目標の人と習慣化にチャレンジしたいのであれば、習慣化アプリとして人気の「みんチャレ」というアプリを利用してみましょう。

みんチャレとは、同じ目標を持つ人たちが5人で1チームとなり、習慣化を一緒に頑張るアプリです。

ニックネームで参加することができ、グループからはいつでも抜けることができるため、気軽に始めることができます。

習慣化のために「こんなことを頑張った!」「こんな成果がでた」といったやりとりができるためモチベーションを高く保つことができるのです。

早起きのチームや、睡眠アプリとして人気の「Pokémon Sleep (ポケモンスリープ)」のユーザー同士がつながるチームもあります。

多くのグループがあり、さまざまな朝の習慣化にトライしているグループもあります。グループは、自分のチャレンジ内容に合わせて作成することもできます。

まとめ

朝の習慣づくりには以下のようなメリットがあります。

- 無駄な時間をロスすることなくやるべきことを進められる

- 物事の整理がしやすい

- いい状態で1日を始められる

このようなメリットを理解しているからこそ、仕事ができる人たちは朝の習慣を大切にするのでしょう。

では、仕事ができる人たちの朝の習慣を具体的に見てみると、以下のようなことを毎朝のルーティンに組み込んでいる人が多いのです。

- 起きたらすぐにカーテンをあける

- コップ1杯の水を飲む

- ストレッチを行う

- 朝食を食べる

- コーヒーを楽しむ

- 読書や勉強などを行う

- 1日のスケジュールを確認する

これらは非常に簡単なことに見えますが、1つ1つに意味があり、朝に行うことで1日を最高の状態でスタートできるようになるのです。

しかし、いきなり起きる時間や朝の過ごし方を大きく変えてしまうのは失敗の元。

以下のような方法で、段階的に朝の習慣を改善していきましょう

- 「朝〇時に起きる」と3回唱えてから就寝

- 朝起きたら何をするかストーリーを作っておく

- 早起きをするなら徐々に時間を早めて慣らしていく

- 朝の時間を有効に使うため夜のうちに次の日の準備を済ませておく

今まで習慣化に失敗したことがある人は、同じ目標を持つ人たちと一緒に習慣化を進めるのがおすすめです。

もし、周りに同じ目標を持つ人がいない場合は、「みんチャレ」を活用しましょう。