日頃から勉強して定期テストや受験に備えることは大事だと分かっているけれど、

「勉強に対する苦手意識が無くならない」

「勉強しようとしても続かない」

「定期テスト前にならないとやる気が起きず、いつも一夜漬けになってしまう」

こう思っていませんか?

詳しくは後述しますが、勉強の習慣が身につかない場合、意志の強さは関係なく、勉強の方法を間違えていることがほとんどです。

勉強が苦手な状態なのに間違った方法で勉強をしようとすると、さらに苦手意識が強まるというよくないサイクルが出来上がってしまいます。

そこでこの記事では、勉強を習慣化するために大切な以下の3つの内容を解説しています。

- 勉強の習慣化に取り組む前の準備と心構え

- 勉強を確実に習慣化する6つの方法

- 勉強を習慣化する際に絶対やってはいけないこと3つ

この記事を読むことで、なぜ勉強の習慣が身につかないのか、どうすれば勉強の習慣を身につけられるのかがわかります。

1.勉強の習慣化に取り組む前の準備と心構え

1章では、勉強の習慣化に取り組む前に大切な、準備と心構えを2つ紹介します。

・起床・就寝時刻を固定し朝型の生活に切り替える

・やる気が出るのを待たずに一歩を踏み出す

これらを実践することで、2章で紹介する習慣を身に付きやすくするからです。

「勉強を習慣化したい!」と思ったら、まずはこれから紹介する2つの事ができるようになりましょう。

1-1.起床・就寝時刻を固定し朝型の生活に切り替える

勉強を習慣化する上で大前提となるのが、起床・就寝時刻を「6:30起床・22:00就寝」などに固定し、朝型の生活を送ることです。

なぜなら、試験当日と同じ時間帯に起きる習慣をつけることで、試験当日に100%の実力を発揮することができるからです。

高校受験や大学受験は朝から始まるところが多く、逆に深夜開催の試験はありません。

試験開始までに脳がしっかり目覚めて実力を発揮させるためには、普段から朝型の生活にを送るようにしましょう。

また、起床・就寝時間を固定して朝型の生活を送ると

- 生活リズムが整い、心身が安定して前向きになれる

- 起床・就寝時刻を固定すると、勉強できる時間が自然と決まり、計画が立てやすくなる

といった効果があります。

まずはしっかりと朝型の生活を送れるようになりましょう。

睡眠時間と勉強の関係については3-3.睡眠時間を削って勉強するをご覧ください。

1-2.やる気が出るのを待たずに一歩を踏み出す

勉強を習慣化するうえで必要なことは、やる気に頼らずとにかく机に向かうことから始めるということです。

なぜなら、やる気というのは行動を起こすから生まれるものだからです。

やる気の発火点は脳ではなく、環境にあります。

勉強する気が起きなくても、集中できる環境で机に向かい問題を解き始めると、自然とやる気が出てくるのです。

参考:やる気は脳ではなく体や環境から生まれる

(https://berd.benesse.jp/berd/center/open/berd/backnumber/2008_13/fea_ikegaya_01.html)

だからこそ、やる気が起こるのを待つのではなく、まずは1秒でもいいから机に向かって勉強を初めてみましょう。

それでもどうしても勉強がすすまない、他の要因で落ち込んでしまっている、などの時は、こちらの記事を参考にしてみてください。

勉強のやる気を出す方法16選!やる気が続く勉強法&対処法も紹介

勉強のモチベーションを上げる8つの方法と目標達成に役立つアプリ

2.勉強を確実に習慣化する6つの方法

1章では、勉強の習慣化を始める前の準備と心構えをお伝えしました。

早寝早起きで朝型の生活にすることと、自身のやる気に頼らず、モチベーションのアップダウンがあってもまずは行動をおこすことを肝に命じておきましょう。

これからの章では、いよいよ、勉強を習慣化するための具体的な以下の6つの方法を紹介していきます。

- スモールステップで始める

- 勉強のきっかけを決める

- 毎晩、翌日の勉強内容をリスト化する

- 勉強時間を記録して可視化する

- 勉強できたら褒めてもらえる環境を作る

- 途切れても落ち込まず、次の日から普段のペースに戻る

この章を読めば、勉強を習慣化する具体的な方法がわかり、今日から勉強を継続できるようになります。

それでは、1つずつ説明していきます。

2-1.スモールステップで始める

勉強を習慣化する際に始めにやるべきことは、失敗するのが難しいほど小さく始めることです。

なぜなら、挫折することなく、達成感を積み重ねて続けることができるからです。

例えば、

- 1日5分机に座る

- 1問だけ問題を解く

- 1ページだけ教科書を読む

のようにです。

上記の例のように自分の続けられる最小単位を決めたら、まずはそれを一週間なにがなんでも続けます。

7日間続いた場合は時間を増やし、続かなかった場合は目標をさらに小さくします。

例えば、「1日5分机に座る」が、7日間続いたら1日5分の次は、10分を7日、30分を7日といった具合に自分の本来習慣化したい時間数まで徐々に伸ばしていきます。

| 期間 | 目標の例 |

| 1週目 | ・5分机に座る ・1問だけ問題を解く ・1ページだけ参考書を読む |

| 2週目 | ・10分机に座る ・5問だけ問題を解く ・5ページだけ参考書を読む |

| 3週目 | ・30分机に座る ・15問問題を解く ・参考書を1章分読む |

毎日の勉強を習慣化するためには、「このくらいならいくら自分でも絶対に毎日継続できる」というくらいの小さな目標から始めようにしましょう。

2-2.勉強開始のきっかけを決める

次に重要なことは、勉強を始めるきっかけを決めておくことです。

なぜなら、勉強を始める合図を、いつ・どこで・何をするかを明確にして決めることで、行動実行の成功率が高まるからです。

米国 NewYork UniversityのPeter Gollwitzer教授とスイスのUniversity of ZurichのVeronika Brandstätter教授が大学生に対して行った調査では、時間と場所を含んだ「行動の引き金」を設定しておくだけで、課題の提出率が2.3倍以上になりました。

勉強を始めるきっかけを設定していなかったグループではレポートの提出率は33%に留まったのに対して、「○日の朝、家族が起きる前に、父のオフィスで課題に取り組む」というふうに「いつどこでレポートを書くか」という合図を事前に決めて、書き出すように指示があったグループでは、75%もの学生がレポートを提出したという結果が出ています。

勉強を始めるきっかけは、例えば、

- 明日の朝、起床後に歯を磨いたら自習室に移動して数学の勉強開始

- 明日の夜、帰宅したら自宅にて教科書を読む

- 5日の朝、入浴後に資格の勉強。

のような形です。

きっかけを決めることで脳や体が勉強することを覚えやすくなり、その時間やタイミングになって勉強をしないと違和感を感じるようになるからです。

そして勉強をすることでその違和感を解消することができ、その積み重ねが習慣化につながるようになるのです。

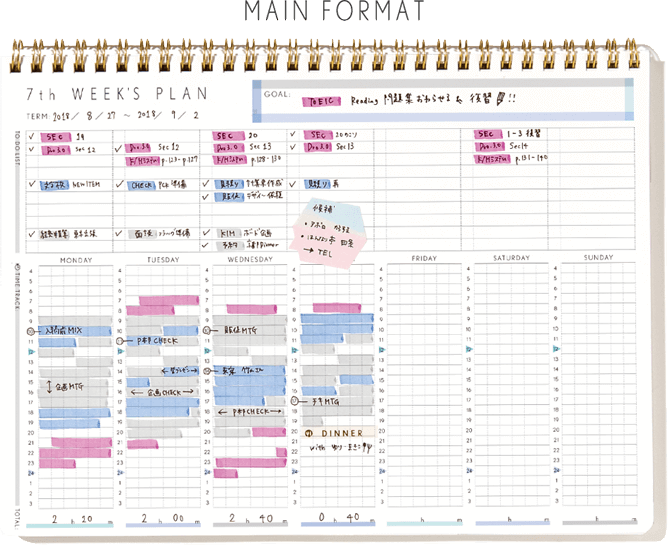

2-3.毎晩、翌日の勉強内容をリスト化する

勉強の習慣化に大切なことの3つ目は、毎晩寝る前に翌日の勉強内容をリストアップすることです。

勉強リストを前日に書いておくことによって、朝起きた時点で何をやらなくてはいけないかが明確になっているため、より目の前のことに集中できるようになるからです。

リストは自分が重要だと思う順に書いていき、上から番号をふりましょう。

このリストは一日中そばに置いておき、やることが終わった度にペンで横線を引くなどして消しましょう。

終えたら、リストにすることを一日に何度も繰り返すことで成果を実感でき、1日中勉強のモチベーションを保つことができます。

出典:&STUDIU

2-4.勉強時間と内容を記録して可視化する

勉強を習慣化するためにお4つ目のコツは、勉強時間と内容の記録することです。

勉強時間・内容の記録をすると、

- 勉強時間や勉強内容が見えるため、モチベーションが上がる

- 何にどのくらい時間を使っているかがわかり、計画を立てやすくなる

- 時間を意識することで、効率的に勉強をする意欲が芽生える。

など様々なメリットがあります。

では、具体的にどのように記録すればいいのでしょうか?

手帳、アプリ、エクセル、ノート、自宅用ホワイトボードなど記録の方法は色々ありますが、ここで筆者おすすめの記録方法を2つご紹介します。

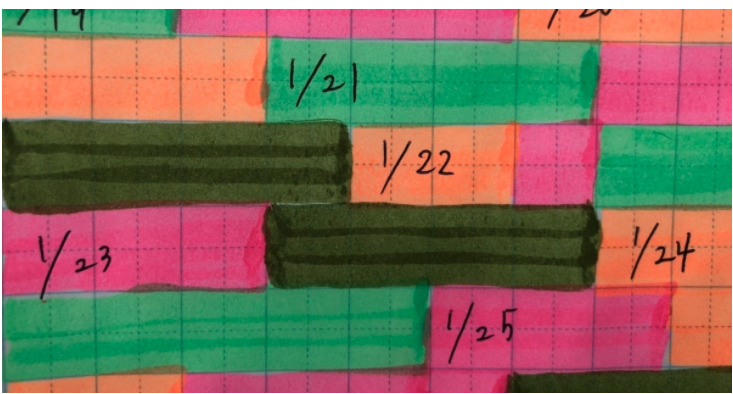

塗り絵勉強法

1つ目は、ノートと色鉛筆で行う塗り絵勉強法です。

用意するのは、「方眼ノート」とカラーマーカー(勉強内容の種類に合わせて数色準備)です。

方眼ノートの1マスを15分として、勉強した時間に合わせて、左から右にマーカーを塗っていきます。

違い種類の勉強をした後は塗ったところの続きから、下図のように別の色のマーカーで勉強時間分マスを塗っていきます。

例えば、

数学:赤マーカー

国語:青マーカー

英語:黄マーカー

として、

数学を60分、国語45分、英語30分やったとすると、以下の図のようになります。

出典:勉強嫌いでもどんどんやる気が出てくる「ぬり絵勉強法」の効果がスゴかった

出典:勉強嫌いでもどんどんやる気が出てくる「ぬり絵勉強法」の効果がスゴかった

このように勉強した時間分だけマーカーで方眼用紙を塗りつぶしていくことで、

ただ時間をノートに記録するよりも、自分が1日・1週間・1ヶ月間に何をどれくらい勉強したかが断然分かりやすくなります。

また、15分勉強すれば1マス塗ることができるので、今までは15分で勉強はできないと思っていた人も、15分もあるのだから勉強できるだろうと意識を変革できるようになります。

15分でもやれば1マス塗ることができるので、ぜひ今日からお試しください。

https://studyhacker.net/coloring-study

学習記録アプリ「Study Plus」

2つ目はアプリの活用です。

スマホをよく使う方にはスマホアプリを活用することにより記録のハードルを下げてくれます。

筆者のおすすめは『Study Plus』です。

教材に学習時間を簡単に紐づけて記録することができるアプリです。日・週・月ごとの勉強時間や、教科ごとの勉強時間が確認できます。

記録をつけ続けると、つけていない空欄ができることを避けたくなり、習慣化の実現に近づきます。

勉強の計画を立てて、毎日勉強する内容が固定されてきたら、勉強の記録をつけるようにしましょう。

2-5.勉強できたら褒めてもらえる環境を作る

勉強習慣化のための5つ目のコツは、行動できた自分を誰かに褒めてもらえる環境をつくることです。

なぜなら、人は褒めてもらえることにより、「達成感」や「自己肯定感」をしっかりと感じ、もっと頑張ろうと思えるからです。

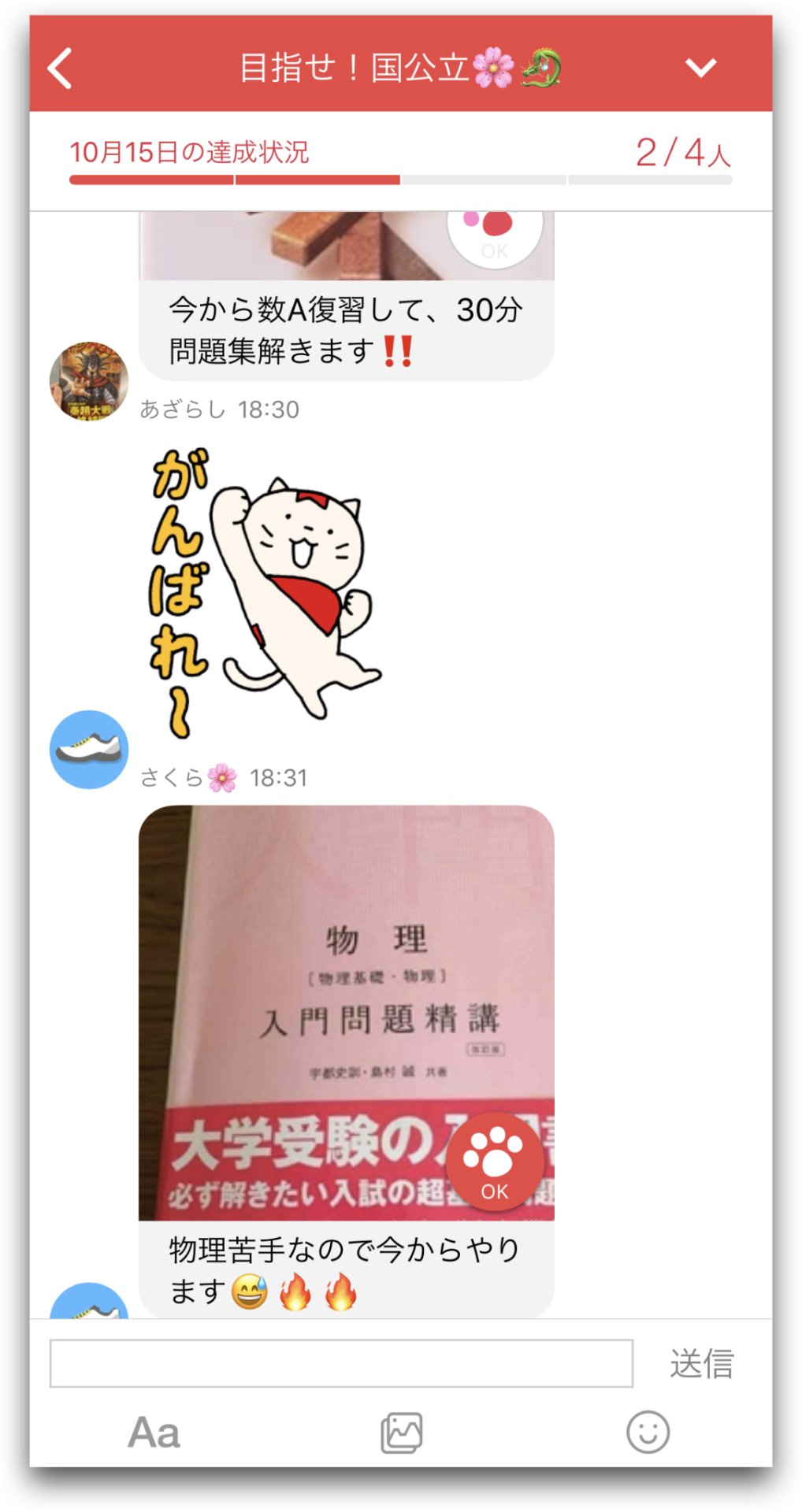

やったことを親に報告する、友達と勉強のLINEグループを作って褒め合うなどもいいですが、もっと気軽にその環境を作ることができるアプリがあるのでご紹介します。

習慣化アプリ「みんチャレ」

5人1組のチームになって、チームのチャットで励まし合いながら習慣化を目指すアプリです。

匿名で始められ、自分と共通の目標を持つチームのメンバーと一緒に褒めあって切磋琢磨して習慣化することができます。

<勉強チーム励まし合いのチャット例>

2-6.2日続けて休まないようにする

最後に紹介する勉強習慣化のためのコツは、休んだ日の翌日は必ず勉強することです。

なぜなら、誰でもできない日はありますが、どれだけ早く戻れるかが習慣化成功の鍵となるからです。

習慣化を目指している途中で、体調が悪くなった、友人と喧嘩した、部活動の試合で勝てなかったなど、何らかの理由で勉強に手がつかず習慣化が途切れてしまうことがあるかもしれません。

そのようなことは人間誰しもがあることで、自己嫌悪に陥る必要性は全くありません。

また、戻るとき、これまでの勉強できなかった分を取り返そうと普段より勉強量を一気に多くしてはいけません。

これまで構築してきた早寝早起きなどの生活習慣や、勉強習慣そのもののペースが乱れてしまうからです。

万が一途切れた時は、元のペースに戻ることを意識しましょう。

3. 勉強を習慣化する際にやってはいけないこと3つ

最後に、勉強を習慣化するうえで絶対にやってはいけないことを3つ紹介します。

以下のようなことをやってしまうと、勉強が始めにくく、継続しにくくなってしまうので気を付けましょう。

- 他のことをしながら勉強する

- 最初から勉強時間や内容のハードルをあげすぎる

- 睡眠時間を削って勉強する

それでは一つずつ開設していきます。

3-1. 他のことをしながら勉強する

一つ目のやってはいけない習慣は、他のことをしながら勉強する「ながら勉強」をすることです。

なぜなら、勉強に対する集中力がなくなるからです。

ミシガン大学の研究によると、「ながら作業」をする人は、一つずつ作業をする人よりも40%も生産性が低いという結果が出ています。

さらに、「ながら作業」をすると、人はストレスを感じ、パフォーマンスが悪化し、自己嫌悪などのさらなるネガティブな感情や不安を引き起こす可能性があることもわかっています。

他のことをしながら勉強することには、例えば以下のようなことが挙げられます。

- ガムを噛みがら勉強する

- テレビや動画を観ながら勉強する

- 音楽を聴きながら勉強する

- 友達とでチャットや会話をしながら勉強する

「ながら勉強」を辞めるには、以下のような方法が有効です。

- 勉強中はお菓子を手にとったり、ガムを噛むことをしない

- 図書館や自習室など静かな場所で勉強する

- スマートフォンをそばに置かない

※どうしてもスマホを見てしまう場合は物理的にスマホを触れなくする「タイムロックボックス」を活用してみましょう。

3-2. 最初から勉強時間や内容のハードルをあげすぎる

二つ目のやってはいけないことは、最初から勉強時間や内容のハードルをあげすぎることです。

なぜなら、無理な目標を立てると、達成できないことで挫折してしまい、自己肯定感が下がって勉強する意欲が削がれてしまうからです。

2-1.スモールステップで始める で触れたように、まずは目標を小さく設定し、絶対に達成可能な内容をこなしていく方が継続しやすいのです。

無理な目標には、例えば以下のようなものが挙げられます。

- 平日毎日8時間勉強する

- 1週間で英単語1冊覚えきる

- 苦手な科目のテストでいきなり高得点をとる

- 基礎が分かっていないのにいきなり応用問題から解き始める

勉強を開始する始めのうちは、どうしても高すぎる目標を設定しがちになりますが、スモールステップを積み上げていくことに集中しましょう。

3-3. 睡眠時間を削って勉強する

三つ目のやってはいけないことは、睡眠時間を削ってまで勉強時間を確保しようとすることです。

なぜなら、人の脳は眠っている間に記憶を定着させようとする性質があるため、睡眠時間を削るとせっかく勉強した内容が定着しにくくなるからです。

また、睡眠時間を削ってしまうと生活習慣が乱れて体調を崩しやすく、結局勉強時間が確保できなくなってしまいます。

勉強時間を増やしたいのであれば、以下のように日常生活で勉強時間を確保するようにしましょう。

- 通学時間に参考書を読む

- お風呂で単語を覚える

- 家でダラダラする時間を短くする

脳をしっかり休ませて記憶力を定着させ、効率良い勉強をするためには毎日6~7時間寝るようにしましょう。

また、1-1.起床・就寝時刻を固定し朝型の生活に切り替える で紹介したように、試験本番で力を発揮するために朝型の生活を送るようにしましょう。

4.まとめ

この記事では、勉強の習慣化に取り組む前の準備と心構え、習慣化する方法6つ、やってはいけないこと3つをお伝えしました。

まずは、しっかり以下のことを肝に銘じておきましょう。

勉強の習慣化に取り組む前の準備と心構え

- 起床・就寝時刻を固定し朝型の生活に切り替える

- やる気に頼らずとにかく机に向かう

次に、習慣化する方法6つを実践していきます。

- スモールステップで始める

- 勉強開始のきっかけを決める

- 毎晩、翌日の勉強内容をリスト化する

- 勉強時間を記録して可視化する

- 勉強できたら褒めてもらえる環境を作る

- 途切れても落ち込まず、次の日から普段のペースに戻る

以下のことは勉強の習慣化の妨げになりますので、やらないようにしましょう。

- 他のことをしながら勉強する

- 最初から勉強時間や内容のハードルをあげすぎる

- 睡眠時間を削って勉強する

この記事をお読みいただいたことで、勉強の習慣化に必要なするための方法を理解いただけたのではないでしょうか。

ぜひすぐに取り掛かって、習慣できる自分になりましょう!応援しています。