「ダイエットをルーティン化するならどんなことをやればいいの?」

ダイエットはルーティン化することで継続しやすくなりますが、具体的にどのようなことをルーティン化すべきかわからないという人もいるでしょう。

ダイエットのために新しいルーティンを作る場合、過酷な食事制限や運動メニューを取り入れても継続が難しく、ルーティン化する前に挫折してしまう可能性があります。

大切なのは、1つ1つは簡単だけど確実にダイエットの役に立つような行動をルーティン化することです。

この記事では、以下のような内容を詳しく解説しています。

- ダイエットをルーティン化する重要性

- ダイエットのためのタイミング別ルーティン

- ダイエットのルーティンを身に付ける方法

この記事を読むことで、いつどのようなことをルーティン化すればダイエットになるのかがわかります。

また、ルーティンを身に付けるための方法も解説していますので、ぜひ最後までお読みください。

目次

1. ダイエットはルーティン化が重要

ダイエットは「大変」「つらい」というイメージがあるかもしれませんが、これはダイエットを習慣化できていないことで、ダイエットのためにさまざまなことを我慢していると感じるからです。

ダイエットを継続するのであれば、ダイエット自体を習慣化してしまうことが大切。

毎日の「お風呂に入る」「歯を磨く」といった苦もなくできる習慣は多くありますが、ダイエットも習慣化することで苦痛を感じずに継続ができます。

そしてダイエットを習慣化するためには、毎日おこなうことをルーティン化することが効果的です。

どのタイミングで何をするかの流れを作っておけば、決まったタイミングで自然と体がルーティン通りに動くようになります。

では、タイミングごとにおこないたいダイエットルーティンについて詳しく見ていきましょう。

2. ダイエットになる朝のルーティン

朝におこなうべきダイエットルーティンは以下のとおりです。

- 起床後すぐに朝日を浴びる

- 体重を計る

- コップ1杯の水を飲む

- 運動は食事前におこなう

- 朝食は野菜とタンパク質を中心に摂る

では、それぞれの効果について解説します。

2-1. 起床後すぐに朝日を浴びる

朝起きたら、すぐにカーテンを開けて朝日を浴びましょう。

曇りでも効果があるので同様にカーテンを開けてください。

朝日を浴びると幸せホルモンである「セロトニン」が分泌され、睡眠ホルモンである「メラトニン」の分泌が止まります。

朝日を浴びることで、この2つのホルモンがダイエットにどのように効果をもたらすのかについて詳しく見ていきましょう。

2-1-1. セロトニンの働き

セロトニンの分泌が少ないと、

- ぼんやりする

- 気分が落ち込む

- 疲れやすくなる

- イライラする

- 睡眠の質が落ちる

- 食べ過ぎてしまう

などの症状が現れます。

ダイエットをしたいと考えているのにイライラしてつい食べ過ぎてしまうのは、セロトニンが不足している可能性が高いでしょう。

セロトニンを作用させる坑肥満薬の開発も進んでいることから、セロトニンの活性化はダイエットにいい影響をもたらしてくれることがわかります。

2-1-2. メラトニンの働き

朝日を浴びて睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を止めるのは、目を覚ますためだけではありません。

メラトニンの分泌が止まると14〜16時間後に再び分泌が始まり、夜になると自然と眠気を感じられるようになり眠りの質を高めます。

詳しくは3-4. 7~8時間寝られる時間に就寝で後述しますが、睡眠の質を高めて十分な睡眠をとることは食欲を抑えることができるため、ダイエットにも効果的です。

メラトニンは朝日を浴びることで十分に分泌されるため、寝つきを良くして眠りの質を高めるために朝日を浴びましょう。

2-2. 体重を計る

朝起きて朝日を浴びたら、トイレを済ませてから体重を計りましょう。

体重は他の要因によって変動しにくいタイミングで計ることで、正しい変化を知ることができます。

昼間や夜に計ると計測前に飲食したものなどが体重に影響するため、同じ時間に計測しても変動が大きくなってしまいますが、朝トイレに行ってから計測することで胃の中に何もない状態の体重を計ることができます。

ダイエットをするのであれば、正しくダイエットができているかを知るためにも体重の計測は欠かせません。

順調にダイエットができているかを確かめるためにも、朝何かを口にする前に体重を計りましょう。

2-3. コップ1杯の水を飲む

朝日を浴びたら、コップ1杯の水を飲みましょう。

水を飲むことで寝ている間に失われた水分を補給する目的の他に、以下のような効果が期待できます。

- 便通が良くなる

- 自律神経のバランスが整う

では、朝起きてすぐに水を飲む効果について、詳しく見ていきましょう。

2-3-1. 便通が良くなる

朝に1杯の水を飲むことで、眠っている消化器官が刺激されて腸の働きが良くなり、腸が動き出すことで、自然な排便ができるようになります。

便秘によるダイエットへの影響は、ただお腹がぽっこりしたり溜まった便の重さが体重に現れるだけではありません。

便秘で体内に便が留まると、吸収されなかった脂肪や糖分が再吸収されてしまい、皮下脂肪として蓄えられてしまいます。

また、便が溜まった状態では胃腸の働きが鈍ってしまい、消化吸収に時間がかかるようになることで通常よりも栄養を多く吸収するため、やはり肥満に繋がってしまうのです。

朝1杯の水を飲んで腸を働かせることは便秘を防止するためにも大切なことなので、朝に水を飲むことを習慣づけましょう。

2-3-2. 自律神経のバランスが整う

朝1杯の水を飲むと、自律神経のバランスも整えることができます。

朝はリラックス状態の副交感神経優位の状態から、活動を始めるために交感神経優位の状態に切り替わりますが、交感神経が優位になり過ぎてしまうことで自律神経が乱れやすい時間帯でもあります。

そこで役立つのが1杯の水です。

水を飲んで胃腸が刺激されることで副交感神経が適度に働き、交感神経が優位になりすぎるのを防ぐことができます。

自律神経が乱れると、

- 疲れが取れない

- 眠りが浅い

- イライラする

このような不調を感じます。

このような自律神経の乱れはストレスに繋がり、ストレスによって血行が悪くなったり、イライラによって過食してしまうなどダイエットにも悪影響を及ぼします。

自律神経はダイエットだけでなく心身の健康において多くの影響を及ぼしますので、朝の水で整えてあげることが大切です。

2-4. 運動をするなら食事前におこなう

朝は急な予定が入りにくく、運動を習慣化しやすい時間帯です。

もし、朝に筋トレや有酸素運動などの運動を取り入れるのであれば、朝食を食べる前を運動の時間にしましょう。

食前の運動は体内の糖質が消費されている状態でおこなうことから、脂質をエネルギーとして使用しやすい状態です。

そのため、効率的に脂肪を落とすことができます。

ただし、糖質が完全に枯渇している状態では脂質をうまく消費できません。

また、空腹で動くことによって体調が悪くなる可能性もあるため、軽く糖分を補給してから運動をおこなうといいでしょう。

バナナは糖分の吸収も早く、手軽に補給できるのでおすすめです。

2-5. 朝食は野菜とタンパク質を中心に摂る

ダイエット時は食事制限をすることが多いため、タンパク質が不足しがちです。

どれだけ体を動かすかに合わせて十分なタンパク質を摂れていないと、筋肉が減って基礎代謝が落ちてしまうため、朝からタンパク質を意識した朝食を食べることが大切です。

タンパク質の摂取目安は人によって異なりますが、18〜49歳の男女の目安は以下のようになっています。

| 年齢 | 男性のタンパク質目標量 | 女性のタンパク質目標量 |

| 18〜29歳 | 身体活動レベルⅠ:75〜115 身体活動レベルⅡ:86〜113 身体活動レベルⅢ:99〜153 | 身体活動レベルⅠ:57〜88 身体活動レベルⅡ:65〜100 身体活動レベルⅢ:75〜115 |

| 30〜49歳 | 身体活動レベルⅠ:75〜115 身体活動レベルⅡ:88〜135 身体活動レベルⅢ:99〜153 | 身体活動レベルⅠ:57〜88 身体活動レベルⅡ:67〜103 身体活動レベルⅢ:76〜118 |

参考:日本人の食事摂取基準(2020年版)

身体活動レベルは以下の3段階で分類されるため、身体活動レベルに合わせたタンパク質摂取をしなければなりません。

〈身体活動レベル〉

| レベルI | 生活の大部分が座位で、運動習慣がない |

| レベルⅡ | デスクワークなど座位中心の仕事だが、通勤・買い物・家事や軽いスポーツをおこなう |

| レベルⅢ | 移動や立位の多い仕事、もしくはスポーツなどの活発な運動習慣がある |

また、タンパク質ばかりに意識を取られてしまうと、栄養バランスが偏りやすくなります。

そのため、朝は野菜もしっかりと摂るようにしましょう。

おすすめは、

- チキンサラダ、オムレツ、パン

- 野菜たっぷりの味噌汁、ひじきの煮物、冷奴、納豆ご飯

このようなメニューです。

ご飯やパンを食べる場合は、ご飯なら100g程度(茶碗3分の2程度)に減らしたり、パンなら薄切りのものにしたり1枚の半分を食べるなど炭水化物の量は減らしましょう。

その分タンパク質や野菜を多く摂ってください。

タンパク質は腹持ちがいいので、脂質や糖質を減らしても満足感を得られますよ。

3. ダイエットになる夜のルーティン

夜におこなうべきダイエットルーティンは以下のとおりです。

- 夕食は20時までに食べる

- 炭水化物は食べない

- 就寝2時間前にお風呂に入る

- 就寝前にストレッチをおこなう

- 7〜8時間寝られる時間に就寝

では、それぞれの効果について解説していきます。

3-1. 夕食は20時までに食べる

夕食は20時頃までに終えているのが理想です。

なぜなら、遅い時間の食事は肥満の原因となるからです。

食後は、食事をするだけでエネルギーを消費する「食事誘発性熱産生」が起こります。

食事誘発性熱産生は夜になるとエネルギーの消費量が少なくなるため、同じ献立を昼間に食べるよりも消費されにくくなります。

また、エネルギーを消費しやすくする副腎皮質ホルモンも夜は減少するため、やはり夜はエネルギー消費量が減ります。

さらに、「BMAL1」という体内時計をコントロールする役割を持つタンパク質も遅い時間の食事で肥満になる原因です。

BMAL1は脂肪を合成する働きがありますが、22時から翌2時頃にもっとも多くなり、脂肪を溜め込みやすくなります。

20時というのはあくまでも目安ですが、BMAL1の働きを考えると遅くとも21時頃までには済ませておきたいですね。

3-2. 炭水化物は食べない

前述したとおり夜はエネルギー消費量が少なくなり、食べ物が消費されにくい時間帯です。

そのため、夜はエネルギーとなる炭水化物を抜いても問題ありません。

炭水化物を抜く分、タンパク質を意識して摂取しましょう。

炭水化物は血糖値を上げやすく太りやすいものですが、活動のためのエネルギー源でもあるため、夜に摂らない分はエネルギーとして消費できる朝や昼に摂りましょう。

3-3. 就寝2時間前にお風呂に入る

お風呂は就寝2時間前に入り、必ず湯船に浸かりましょう。

そうすることで、ダイエット効果の他に睡眠の質を上げる効果も期待できます。

38〜40℃くらいのぬるめのお湯に肩まで浸かり、30分くらいゆっくりと入ってください。

湯船に浸かって体温を上げることで、冷えによる基礎代謝の低下を防ぐことができます。

また、湯船に浸かるとお湯の静水圧によってむくみ解消の効果が期待できます。

就寝2時間前に入浴するのは、人は体温が下がることで眠気を感じるからです。

入浴で上がった体温が徐々に下がり、2時間後に布団に入るころには眠気を感じて寝つきが良くなります。

反対に、スムーズに体温が下がっていかないと寝つきが悪くなり睡眠の質を下げてしまうため、寝る直前にお風呂に入るのはやめましょう。

3-4. 就寝前にストレッチをおこなう

寝る前にストレッチをおこなうと、心身の緊張がほぐれて副交感神経が活発になり、寝つきを良くしてくれます。

詳しくは後述しますが、良質な睡眠はダイエットに大きな影響があるため、睡眠の質を上げる習慣づくりも大切なダイエットルーティンなのです。

ただし、痛みを感じるようなストレッチは逆効果となる可能性があるため、あくまでも気持ちいいと感じる程度のストレッチをおこないましょう。

3-5. 7~8時間寝られる時間に就寝

ここまで何度か睡眠がダイエットに重要であることを解説してきましたが、その理由は睡眠中に分泌される「成長ホルモン」がダイエットに関係しているからです。

成長ホルモンには、

- 脂肪を分解する

- 筋肉を発達させる

このような働きがあり、良質な睡眠をしっかりととることで寝ている間にも痩せることができ、運動をしている場合は筋肉が成長して痩せやすい体になるということ。

さらに、睡眠中に分泌される「レプチン」というホルモンは食欲を抑える働きがあるため、しっかりと睡眠をとることは食べ過ぎの抑制に繋がります。

反対に、睡眠不足になるとレプチンの分泌が減るだけでなく「グレリン」という食欲を高めるホルモンが分泌されるため、食べ過ぎの原因となってしまう可能性があり、十分な睡眠をとれた場合と睡眠不足の場合では真逆の働きをするホルモンが分泌されるのです。

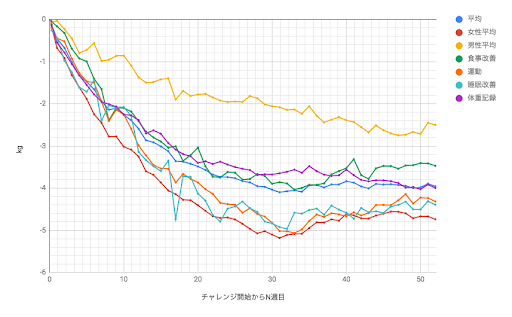

A10 LABが独自に調査した三日坊主防止アプリ「みんチャレ」を利用している20〜60代の男女100名の体重データでは、睡眠改善は運動改善に匹敵、もしくはそれ以上のダイエット効果があることもわかりました。

以下の水色線が睡眠改善、オレンジ線が運動による体重変化です。

十分な睡眠時間は人によって異なりますが、7時間を目安に睡眠時間を確保してみましょう。

十分な睡眠時間は人によって異なりますが、7時間を目安に睡眠時間を確保してみましょう。

4. ダイエット効果を上げる食事のルーティン

ダイエットが成功するかどうかは、食事内容によって決まるといっても過言ではありません。

朝や夜など時間帯ごとのルーティンも大切ですが、食事でもルーティンを身に付けることでよりダイエットを効果的に進めることができます。

食事のダイエットルーティンは以下のとおりです。

- 1品物は避けてベジファーストで食べる

- 肉の脂質は取り除く

- 主食はGI値の低いものを選ぶ

- 食べたものを記録する

- 食事内容を見直して改善する

ここでは、カロリー計算などの難しい方法は紹介せず、誰でも取り組める簡単なルーティンを解説します。

すぐにでも始められるので、次の食事から実践してみましょう。

4-1. 1品ものは避けてベジファーストで食べる

ダイエットではカロリー計算が基本となりますが、血糖値のコントロールも重要です。

なぜなら、糖質がたっぷりと含まれた食事を摂ると血糖値が急上昇し、その結果脂肪が増えてしまうからです。

食事によって血糖値が上昇すると、インスリンが分泌されて血糖値を下げようとします。

摂取する糖質量が多いと、その分血糖値が急上昇しやすくインスリンも過剰に分泌されますが、インスリンには糖を脂肪に変えて溜め込む働きがあるため、血糖値の急上昇は肥満につながるのです。

血糖値を急上昇させる糖質は、丼ものや麺類などの1品ものの料理に多く含まれています。

丼ものはご飯の量が多いため糖質がたっぷりと含まれており、麺類もダイエット中に避けられやすいラーメンに限らず、うどんやそうめんなども糖質が多いので注意が必要です。

このような1品ものの料理で食事を済ませると、糖質過多になりインスリンによって脂肪が増えてしまいます。

また、血糖値を上げ過ぎないようにするためには、食べる順番も重要です。

最初に糖質量の多いものから食べてしまうと血糖値が急上昇しやすく、肥満の原因になります。

できるだけ血糖値の急上昇を抑えるには、野菜から食べるベジファーストという食べ方を実践してください。

葉物野菜やきのこなどの食物繊維がたっぷりと含まれたものから食べることによって、食物繊維が血糖値の上昇を抑えてくれます。

つまり、食べる順番を守るだけで太りにくい食事にすることができるのです。

食べる順番は以下のとおりです。

- 食物繊維を多く含む野菜やきのこ

- 汁物

- 肉や魚

- ご飯などの炭水化物

この順番を守って食事を摂るようにしてください。

4-2. 肉は脂質を取り除く

肉はタンパク質を効率的に摂取できるため食べた方が良いものですが、脂質を気にせず食べているとカロリーオーバーの原因となってしまうため脂質は避けましょう。

脂質は1gあたり9kcalものカロリーがあります。それに対してタンパク質や糖質は1gあたり4kcalです。

他の栄養素の2倍以上のカロリーがあるため、肉を食べる場合に脂質を気にするだけでも大きく摂取カロリーを減らすことができるのです。

まず、肉は赤身を選ぶことが前提ですが、鶏肉は皮がついています。

皮にはたっぷりの脂質が含まれるため、皮を剥ぐだけでもカロリーは大きく変わります。

鶏むね肉と鶏もも肉での違いを見てみましょう。

| 皮あり(100gあたり) | 皮なし(100gあたり) | |

| 鶏むね肉 | 229kcal | 113kcal |

| 鶏もも肉 | 234kcal | 128kcal |

参考:食品成分データベース

このように、皮を取るだけで100kcal以上摂取カロリーが減ります。

また、少しでも脂身がついている肉は脂身を避けて食べるようにしましょう。

4-3. 主食はGI値が低いものを選ぶ

主食となるご飯類・麺類・パンを食べる場合、GI値が低いものに置き換えることで太りにくい食事にすることができます。

GI値とは炭水化物が糖に分解されるまでのスピードを表した数値で、GI値が低いほど血糖値が上がりにくく太りにくい食品と言えます。

特に血糖値が上がりやすいのはご飯などの主食なので、主食を低GIのものに置き換えてみましょう。

以下は、主な炭水化物をGI値の高さで分けたものです。

| GI値 低 | GI値 中 | GI値 高 |

| そば 中華麺 全粒粉パン 玄米 春雨 | パスタ 玄米フレーク クロワッサン | うどん そうめん もち 白米 食パン |

一番右の「高」カテゴリーのものは、血糖値が上がりやすく太りやすい食品なので、痩せたいのであれば避けましょう。

基本は「低」のカテゴリーに置き換え、「中」のカテゴリーの食品はたまにであれば食べてもいいといったように決めておいてください。

GI値で食べていいものを決めておけば、炭水化物すべてを絶つようなダイエットは必要ありません。

食べる種類を少し変えるだけなので、ストレスにもなりにくくおすすめです。

4-4. 食べたものを記録する

食べたものを記録する「レコーディングダイエット」というダイエット方法があります。

このダイエット方法は何を食べたかを記録するだけで、カロリーや栄養の計算は必要ありません。

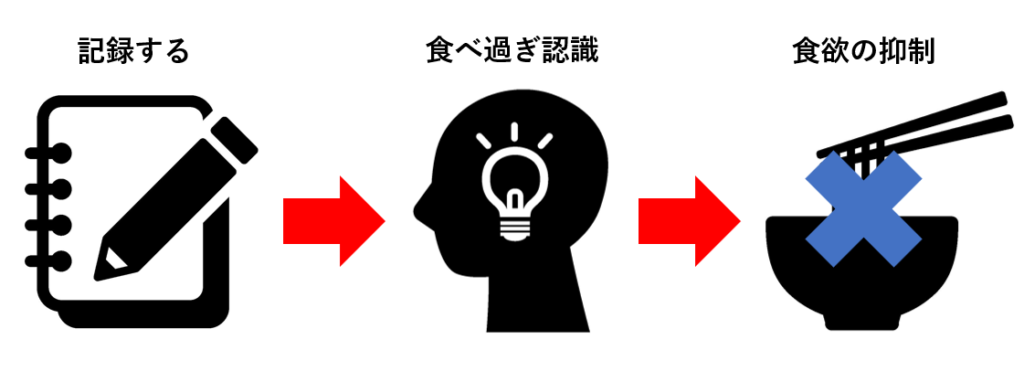

食べたものを記録して視覚化することで食べ過ぎに気付けるだけでなく、脳が食べ過ぎを認識して食欲を抑えてくれるという効果もあります。

レコーディングダイエットで記録する内容は、以下のとおりです。

- 食事・間食の内容

- 飲んだものの種類と水分摂取量

- 体重

- トイレの回数

- 運動

これらを記録するだけですので、手間をかけずに簡単にダイエットができます。

レコーディングダイエットのやり方は、以下の記事で詳しく解説しています。

4-5. 食事内容を見返して改善する

レコーディングダイエットで記録したものは、1週間に1度振り返りをおこないましょう。

ダイエットの効果があまりないようであれば、食事の見直しをおこないます。

タンパク質を増やしつつ、脂質と糖質を減らすように調節するのがおすすめです。

また、トイレの回数が少なければ水を飲む量を増やしたり、便秘状態が続いているのであれば食物繊維は十分に摂れているかも確認して改善しましょう。

5. ダイエット効果を上げる運動のルーティン

運動する習慣のない人が「痩せるために運動しなくては」と思うと、継続できなかったり断念してしまう可能性があります。

しかし、運動は筋肉を維持したり基礎代謝を上げるためにも取り入れるべきです。

ルーティンとして生活に組み込むのであれば、今の生活にちょっとプラスして運動することで、1日の運動量を増やしましょう。

5-1. 通勤・退勤は1駅分早足で歩く

通勤で駅まで歩く必要がある人は、最寄駅ではなく隣の駅まで歩く習慣を作りましょう。

ウォーキングの消費カロリーは、体重50kgの人が30分歩くと約80kcal程です。

早足で歩いた場合、早足の程度によりますが30分で90〜110kcal程に消費カロリーが増え、普通に歩くよりも筋肉を鍛えることができます。

あまりカロリーを消費していないように感じるかもしれませんが、食べ物でカロリーを制限するのには限界があるため、少しでも歩いてカロリー消費することを意識してみてください。

5-2. エスカレーターを使わず階段を使う

駅などでエスカレーターを使うのはやめて階段を使うようにしましょう。

駅の階段を1回上り下りしただけではあまりカロリーを消費することはできませんが、お尻の筋肉である大臀筋や腿の後ろのハムストリングスを鍛えることができます。

階段を上りながら「今筋肉が鍛えられている」と考えると、階段を使うこともつらくなくなりますよ。

また階段使用を続けることで、息切れがなくなったり体力にも変化を感じてくるでしょう。

5-3. 歯磨き中やお風呂の中で「ながら運動」

家では、何かをしながらできる「ながら運動」をおこないましょう。

ながら運動は、

- テレビを見ている時

- 料理をしている時

- 掃除をしている時

- 歯を磨いている時

- お風呂に入っている時

このように、さまざまなタイミングでおこなうことができます。

例えば、テレビを見ながら足上げをしたり、歯を磨きながらスクワットをするなど、やり方もさまざまです。

お風呂の中なら血行が良くなり、エクササイズやストレッチの効果が出やすいのでおすすめです。

6. ダイエットのルーティンを身に付けるための方法

ここまで、取り入れやすいダイエット効果のあるルーティンを紹介してきましたが、ルーティンを作るということは生活の一部を変えるということ。

ダイエットのためのルーティンすべてを自然とおこなえるようになるには、ルーティンを身につけやすくなるような工夫が必要です。

ルーティンを身につけやすくする方法は以下のとおりです。

- 今までの習慣に身につけたいルーティンを付け加える

- どのようなルーティンで生活するのかを張り出しておく

- 徐々にルーティンを増やしていく

- ダイエット仲間を作る

では、新しいルーティンの身につけ方について、ひとつずつ詳しく解説していきます。

6-1. 今までの習慣に身に付けたいルーティンを付け加える

すでに身につけている習慣の後に新しいルーティンを組み込むと、ルーティンを身につけやすくなります。

習慣化のテクニックのひとつに「if-thenプランニング」というものがありますが、これは「AをしたらBをする」というように行動を設定しておくテクニックです。

こうすることでAの行動がトリガーとなり、自然とBの行動に移りやすくなります。

トリガーとなるAの行動を毎日おこなっている習慣に設定すると、Bの新しい行動も身につきやすくなりますよ。

例えば、

- ベットから出た後

- 食事の後

- 歯磨きの後

- お風呂から出た後

など、設定しやすい習慣はたくさんあるはずです。

例えば、「ベッドから出てスリッパを履いたら、カーテンを開けて朝日を5分浴びる」といったように行動を具体的に設定してください。

6-2. どのようなルーティンで生活するのかを貼りだしておく

ダイエットは小さなことの積み重ねが大切であるため、今回紹介したように身につけるべきルーティンも数が多くなるはずです。

ルーティン化するためには、どのタイミングで何をやるべきか覚えなければいけませんが、数が多いと何をやらなければいけないかも忘れてしまう可能性があります。

忘れることを防ぐためにも、最初のうちはどのタイミングで何をやるかを紙に書いて見えるところに貼り出しましょう。

時間を決めておくのであれば、スマホのリマインダーでアラームを設定しておくのもおすすめです。

6-3. 徐々にルーティンを増やしていく

一気にあれこれ生活を変えるのは難しそう…と感じるのであれば、徐々にルーティンを増やしていきましょう。

運動をしていない人が急に10km完走しろと言われてもなかなか難しいものですが、まずは3km完走するのであればできますよね。

このように目標に対してやるべきことを細分化する方法を、スモールステップと言います。

1日を通してダイエットルーティンを身につけるのを最終目標にしましょう。

まずは朝のルーティンだけを徹底しておこない、ある程度身についてきたら夜のルーティンも取り入れてみるなど、スモールステップで変化に慣れていくことで身につけやすくなりますよ。

6-4. ダイエット仲間を作る

ルーティンを決めても「面倒だから今日はやらなくてもいいかな」と怠け心が出てしまうのを防ぐためにも、怠けられない環境を作ることが大切ですが、そのためにはダイエットを一緒に頑張る仲間を作るのがおすすめです。

毎日ダイエットのためにどのようなことをやるのかを仲間に伝えておくことで、ちゃんと毎日やっているのかを仲間に監視してもらえるからです。

人は他人に目標を宣言すると、「目標を達成しなくては」という気持ちになります。

すると、三日坊主になりにくく新しいルーティンも身につけやすくなるのです。

さらに、仲間と一緒に取り組むことで、「周りが頑張っているのだから自分も頑張らなければ」という風にモチベーションもアップさせやすくなります。

7. ダイエット仲間を作るなら「みんチャレ」

ダイエット仲間を見つける際に試していただきたいのが、習慣化アプリ「みんチャレ」です。

みんチャレは5人で1チームとなり、同じ目標を達成するために毎日チャットで成果の報告をします。

成果はチームのみんなにチェックしてもらうため、「やらなければ」といういいプレッシャーを感じることができるでしょう。

チームにはニックネームで参加することができ、合わなければ途中で抜けることも可能です。

8. まとめ

ダイエットを継続しておこなう場合、ルーティン化することで苦痛なくダイエットが続けられるようになります。

ダイエットのルーティンは以下のようなものがおすすめです。

| 朝のダイエットルーティン |

|

| 夜のダイエットルーティン |

|

| 食事のダイエットルーティン |

|

| 運動のダイエットルーティン |

|

これらをおこなうことで、確実に痩せていくことができます。

ダイエットのルーティンを身に付ける方法は以下のとおりです。

- 今までの習慣に身につけたいルーティンを付け加える

- どのようなルーティンで生活するのかを張り出しておく

- 徐々にルーティンを増やしていく

- ダイエット仲間を作る

ダイエットのルーティンを決める際に、ルーティンの身に付け方も試してみてください。